Potenzieller Ansatzpunkt für eine Sepsis-Früherkennung

Ein Forschungsteam um Privatdozent Dr. Dirk Weismann, Leiter der internistischen Intensiv- und Notfallmedizin der Medizinischen Klinik I des Uniklinikums Würzburg (im Bild rechts), und Prof. Dr. Harald Schulze vom Institut für Experimentelle Biomedizin des UKW (links) ging in einer Studie der Frage nach, ob sich bei einer Sepsis die Funktionsfähigkeit der Thrombozyten verändert. Sie konnten zeigen, dass im Verlauf einer Blutvergiftung die Thrombozyten nicht nur weniger werden, sondern sich auch schlechter aktivieren lassen. Dahinter steht mit hoher Wahrscheinlichkeit das Versagen eines spezifischen Rezeptors auf der Oberfläche der Blutplättchen. Der Effekt setzt schon zu Beginn der Sepsis ein, deutlich früher als andere bisher messbare Faktoren. Deshalb könnte er möglicherweise als Indikator für eine frühzeitige Sepsis-Diagnose genutzt werden, was jedoch in prospektiven Studien erst noch bestätigt werden muss. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts wurden im April 2021 in der Fachzeitschrift Blood veröffentlicht.

Blutungen ohne erhöhtes Thromboserisiko verhindern

Tranexamsäure (TXA) ist ein hochpotentes Antifibrinolytikum, also ein Medikament, das die Auflösung von Blutgerinnseln (Thromben) verhindert. Ein Ansatz des „Patient Blood Managements“ ist es, TXA bei Standardoperationen vorbeugend zu verabreichen und damit die Blutverluste zu minimieren. Aber kann die prophylaktische Anwendung nicht auch zu einem vermehrten Auftreten von Thrombosen oder Embolien führen? Um hier Klarheit zu schaffen, wurden in einer Forschungsarbeit an der von Prof. Dr. Patrick Meybohm geleiteten Klinik für Anästhesiologie des UKW mehr als 200 randomisierte kontrollierte Studien ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Vorteile der vorbeugenden Therapie das potenzielle Thromboembolie-Risiko deutlich überwiegen.

Eine gute Nachricht unter anderem für alle, die bei chirurgischen Eingriffen unnötige Bluttransfusionen vermeiden wollen. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im April 2021 in JAMA Surgery.

Förderung für forschende Ärztinnen und Ärzte

Das Advanced Clinician Scientist-Programm „INTERACT – Interfaces in translational Research“ der Würzburger Universitätsmedizin will die Forschungsmöglichkeiten für Fachärztinnen und Fachärzte, die gleichzeitig auch Patientinnen und Patienten betreuen, verbessern. Das Bundesforschungsministerium bewilligte im Jahr 2021 das Vorhaben und fördert es ab 2022 fünf Jahre lang mit jährlich 1,5 Millionen Euro. Zuvor musste sich das Würzburger Programm in einem hochkompetitiven Auswahlverfahren unter 29 bundesweiten Bewerbern durchsetzen, von denen insgesamt acht gefördert werden.

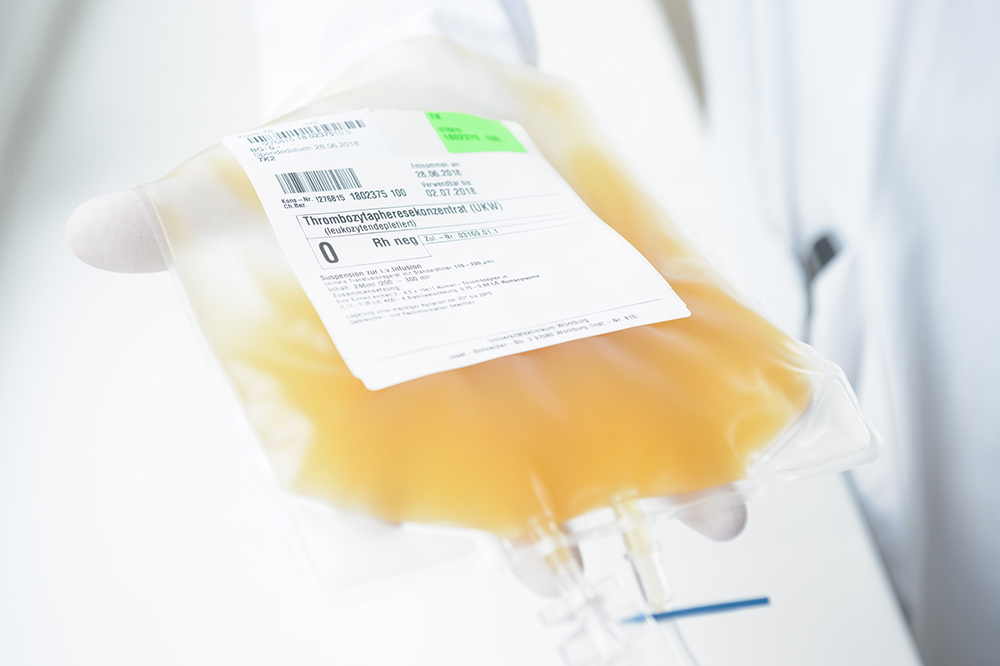

Starthilfe für die Forschung an Thrombozytenkonzentraten

Am Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Hämotherapie des UKW beschäftigt sich eine von Privatdozent Dr. Jürgen Kößler und Dr. Anna Kobsar geleitete Arbeitsgruppe mit der Weiterentwicklung von Blutprodukten. Ziel des Forschungsprojekts ist es, genauer zu untersuchen, wie sich die biochemischen Systeme in den Thrombozyten unter Kälteeinfluss zeitabhängig verändern und ob diese Effekte reversibel sind. Diese Kenntnisse sind eine wichtige Voraussetzung für die Planung klinischer Studien mit kühlgelagerten Thrombozytenkonzentraten. Der „Stiftung Transfusionsmedizin und Immunhämatologie“ war das Forschungsziel im Frühjahr 2021 eine Förderung von 9.200 Euro wert. Das Geld ist als Anschubfinanzierung gedacht, um mit den ersten Forschungsergebnissen weitere Drittmittel für Anschlussprojekte einwerben zu können.

Bei Thrombozytenkonzentraten werden die Erythrozyten (rote Blutkörperchen) und Leukozyten (weiße Blutkörper-chen) abgetrennt. Die im Blutplasma verbleibenden Thrombozyten geben dem Blutprodukt seine gelbliche Farbe.

Mit VR-Technologie gegen Schmerzen

Mitte Dezember 2021 startete das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt ReliefVR in eine rund zweijährige Erprobungsphase. Dessen langfristiges Ziel ist es, ein medizinisches Produkt zu entwickeln, das Technologien der Virtuellen Realität (VR) dazu nutzt, neuronale Netzwerke im Gehirn so zu modifizieren, dass chronische Schmerzen möglichst dauerhaft gelindert werden. Ideengeberin und Leiterin von ReliefVR ist Yevgenyia Nedilko von der Frankfurter Firma Videoreality GmbH. Als wissenschaftliche Partner des Projekts fungieren die Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie sowie das Zentrum für Interdisziplinäre Schmerzmedizin (ZiS) des UKW und der Lehrstuhl für Psychologie I der Uni Würzburg.

Anästhesie-Monitoring per Datenbrille evaluieren

Wie praktikabel ist es für Anästhesie-Supervisorinnen und -Supervisoren, die Vitalparameter von mehreren Patientinnen und Patienten über eine Datenbrille gleichzeitig im Blick zu haben? Das soll in einer gemeinsamen Studie der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des UKW und des Lehrstuhls für Psychologische Ergonomie der Uni Würzburg ermittelt werden. Dazu wurden zwischen Dezember 2021 und April 2022 das Trage- und Nutzerverhalten beim Einsatz einer entsprechenden –Augmented-Reality-Brille (siehe Bild) beobachtet und die individuellen Erfahrungen der teilnehmenden Supervisorinnen und Supervisoren per Interview erfragt. Die Auswertung der so gewonnenen Daten läuft noch.