Killerzellen, Fresszellen, Gedächtniszellen oder Helferzellen. Sie alle sind wichtige Kämpfer in unserem Immunsystem, die unseren Körper vor Krankheitserregern wie Bakterien, Viren und Pilzen sowie Giften schützen. Warum wir diesen Abwehrmechanismen nicht erst Aufmerksamkeit schenken sollten, wenn sie uns im Stich lassen, und wie die Immunologie, also die Lehre der Grundlagen dieser Abwehrmechanismen sowie der Störungen und Fehlfunktionen, unsere Gesundheit verbessern kann, verdeutlichen Fachleute aus verschiedenen Disziplinen am Universitätsklinikum Würzburg und an Instituten der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Balance zwischen Toleranz und Abwehr - zu Beginn unseres Lebens ist unser Immunsystem besonders formbar

Schon mit der Geburt muss sich das kindliche Immunsystem an die neue Umwelt anpassen und lernen, bedrohliche Einflüsse wie Infektionen abzuwehren. „Dabei spielen die Besiedlung mit Keimen, das Mikrobiom, aber auch Infektionen selbst entscheidende Rollen, um das Immunsystem zu trainieren und eine Balance zwischen Toleranz und Abwehr einzustellen“, weiß Prof. Dr. med. Dorothee Viemann, Ko-Sprecherin des Sonderforschungsbereichs DECIDE - DECisions in Infectious DisEases und Leiterin der Translationalen Pädiatrie am Uniklinikum Würzburg. Sie betont, dass das Immunsystem von Neugeborenen nicht unreif ist, sondern sinnvoll für die neuen Aufgaben programmiert. „In den ersten Lebensjahren nach der Geburt sind alle Einflüsse auf des Immunsystem derart prägend, dass sie nachhaltig die spätere Funktion unseres Immunsystems und damit über Gesundheit und Krankheit bestimmen.“

Immundefekte und Autoinflammatorische Erkrankungen früh erkennen und therapieren

Es gibt jedoch auch angeborene Erkrankungen des Immunsystems, die bereits im frühen Kindesalter zur Immunschwäche und Anfälligkeit für schwere Infektionen führen. Auf der anderen Seite können chronische Entzündungen und immer wiederkehrende Fieberschübe als Folge einer Störung des Immunsystems auftreten. „Die Früherkennung dieser Erkrankungen des Immunsystems ist extrem wichtig, um den erkrankten Kindern Leid zu ersparen und die Behandlungsprognose deutlich zu verbessern“, betont Privatdozent Dr. Henner Morbach, Leiter der Pädiatrischen Entzündungsmedizin an der Kinderklinik des UKW und Sprecher des Zentrums für Primäre Immundefekte und Autoinflammatorische Erkrankungen (ZIDA). „Durch eine Stammzelltransplantation lassen sich viele dieser Erkrankungen heilen. Unser Immundefektzentrum am UKW bietet als eines der wenigen Zentren in Deutschland die Möglichkeit zur umfangreichen Diagnostik und Therapie an. Die Erforschung der Ursachen dieser genetischen Erkrankungen hilft uns zudem, das Immunsystem des Menschen besser zu verstehen.“ Um die Erkennung, Erforschung und Behandlung von Erkrankungen des Immunsystems bei Kindern und Jugendlichen voranzutreiben, haben sich Fachleute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie (API) zusammengeschlossen. Henner Morbach richtet in diesem Jahr die Jahrestagung der API vom 04.-06.05.23 im Kloster Banz aus.

Um gesund zu bleiben oder zu werden, brauchen wir das Immunsystem, sei es im Rahmen von Entzündungsreaktionen, Heilungsprozessen, Tumorabwehr, Abwehr von Infektionserregern, im Austausch mit dem Mikrobiom oder in Entwicklung und Alterung

Eine Expertin für Kinder- und Jugendmedizin und Immunologie ist auch Prof. Dr. Martina Prelog. In ihrem Fachbereich der Pädiatrischen Rheumatologie und Speziellen Immunologie erforscht sie mit ihrem Team die Entzündungsmechanismen im Rahmen von Autoimmunerkrankungen und beschäftigt sich mit der Infektionsimmunologie. „Unser Immunsystem bleibt fit, indem eine ausbalancierte immunologische Interaktion mit unserer Umwelt und der Selbsttoleranz stattfindet. Um gesund zu bleiben oder zu werden, brauchen wir das Immunsystem, sei es im Rahmen von Entzündungsreaktionen, Heilungsprozessen, Tumorabwehr, Abwehr von Infektionserregern, im Austausch mit dem Mikrobiom oder einfach nur in Entwicklung und Alterung.“

Direkt am Tag der Immunologie, am 29. April, um 16 Uhr, spricht Martina Prelog beim Webinar der Deutschen Gesellschaft für Immunologie zum Thema „Warum sollte ich mein Kind impfen lassen?“. Ihre Kollegin Prof. Dr. Eva Peters von der Justus-Liebig Universität Gießen verrät, wie wir unser Immunsystem fit halten können. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen sind über die Webseite "Immunologie für jedermann" der Deutschen Gesellschaft für Immunologie e.V. möglich.

Immunstatus kontrollieren und Impflücken schließen

Ein Befürworter des Impfens ist auch Dr. Manuel Krone, kommissarischer Leiter Zentrale Einrichtung Krankenhaushygiene und Antimicrobial Stewardship: „Das Immunsystem ist die wichtigste Barriere unseres Körpers gegenüber Infektionserregern. Daher ist es gerade auch in der Krankenhaushygiene von großer Bedeutung, wie dieses, zum Beispiel. durch Impfungen, gestärkt werden kann und schwächende Einflüsse, etwa durch Immunsuppressiva oder Auskühlung, reduziert. Daneben ist die Beurteilung des Immunstatus wichtig, um abzuschätzen, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen gegenüber Infektionserregern notwendig sind.“ Sein Appell: „Kontrollieren Sie Ihren Impfpass und schließen Sie Impflücken!“

Lebensbedrohliche Pilzinfektionen treten dann auf, wenn unser Immunsystem nicht funktioniert!

Impfungen, zum Beispiel gegen Grippe und Pneumokokken, empfiehlt ebenfalls Prof. Dr. Oliver Kurzai, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Invasive Pilzinfektionen (NRZMyk) und Vorstand des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg. „Impfungen sind ein gezieltes Fitness-Training für unser Immunsystem. Darüber hinaus hilft unserem Immunsystem ein gesunder Lebensstil: ausgewogenes Essen, Bewegung und frische Luft.“ Als Nationales Referenzzentrum für Invasive Pilzinfektionen sehen Oliver Kurzai und seine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag, dass der Ausfall unseres Immunsystems dramatische Auswirkungen haben kann. „Lebensbedrohliche Pilzinfektionen treten dann auf, wenn unser Immunsystem nicht funktioniert! Besonders wichtig für den Schutz sind unsere Immunzellen. Gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern am Uniklinikum Würzburg arbeiten wir daran, das besser zu verstehen und in Zukunft Immunzellen zur Behandlung von Pilzinfektionen einzusetzen.“

Die Interaktion von Immunzellen mit Schimmelpilzen

Ein Kooperationspartner ist die AG Löffler, deren Forschungsfokus auf Funktionsanalysen des Immunsystems liegt, besonders bei Personen, deren Immunsystem, beispielsweise durch eine Chemotherapie, nicht effektiv funktioniert. „Diese Problematik betrifft fast alle Immunzellen“, erklärt Prof. Dr. Jürgen Löffler. „Wir beschäftigen uns insbesondere mit der funktionalen Analyse von Immunzellen in deren Interaktion mit humanpathogenen Pilzen (Schimmelpilze), auch im Zusammenspiel dieser Pilze mit Viruserkrankungen. Wir möchten verstehen, welche Immunzellen wie auf Schimmelpilze reagieren, warum sie bestimmte Defekte haben, und wie wir solchen Immunzellen helfen können, Pilzinfektionen besser abzuwehren.“

Bei Rheuma und immunologischen Erkrankungen richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper

Die Auswirkungen von fehlgesteuerten Immunzellen sieht Privatdozent Dr. Marc Schmalzing, Leiter des Schwerpunkts Rheumatologie und Klinische Immunologie am UKW Tag für Tag. Bei rheumatischen und immunologischen Erkrankungen richtet sich das Immunsystem zum Beispiel gegen den eigenen Körper, die Immunzellen reagieren über oder verlieren ihre Funktion. „Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt in unserem Zentrum für Riesenzellarteriitis (ZeRi) sind die Großgefäßvaskulitiden, bei der das Immunsystem die Strukturen der Hauptschlagader und größere Gefäßabgänge der Aorta angreift und Entzündungen verursacht“, berichtet Marc Schmalzing.

„Unsere Therapien können diese Fehlsteuerung der angeborenen und erworbenen Immunzellen gezielt beeinflussen, indem sie beispielsweise bestimmte immunologische Botenstoffe blockieren.“

Behandlung von Hauttumoren mit Antikörper-basierten Immuntherapien

Als Fluch und Segen zugleich sieht Prof. Dr. Bastian Schilling, das Immunsystem. „Gerät es aus der Balance, entstehen verschiedenste entzündliche Hautkrankheiten, berichtet der Leiter der AG Translationale Tumorimmunologie und Immuntherapie in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. „Erfreulicherweise können wir diese Entzündungen häufig durch immer präzisere Immunmodulatoren erfolgreich behandeln. Gleichzeitig werden Hauttumoren vom Immunsystem oftmals spontan erkannt. Wir können dieses Phänomen durch Antikörper-basierte Immuntherapien nutzen, um selbst sehr fortgeschrittene Tumoren zu behandeln und teilweise dauerhaft unter Kontrolle bringen.“

Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Astrid Schmieder arbeitet zum Beispiel daran, Tumor-assoziierte Makrophagen umzuprogrammieren: „Die Makrophagen, auch als Fresszellen bekannt, können unter geeigneten Umständen das Wachstum von Krebszellen fördern“, erläutert die Dermatologin. „Wir versuchen sie so zu verändern, dass sie gegen den Prozess der Tochtergeschwulstbildung, der Metastasierung agieren und den Tumor angreifen.“

Immuntherapie: CAR-T-Zellen zählen zu den großen Hoffnungsträgern in der Krebsmedizin

„Unser Immunsystem ist die beste Waffe gegen Krebs!“ Davon ist auch Privatdozent Dr. Leo Rasche überzeugt von der Medizinischen Klinik und Poliklinik II am UKW überzeugt. Man müsse dem Immunsystem aber manchmal auf die Sprünge helfen, sonst kann es die Tumorzellen nicht erkennen und beseitigen. „In der Hämatologie und Onkologie machen wir das mithilfe von CAR-T-Zellen, bispezifischen Antikörpern und sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Dabei leisten vor allem die T-Zellen eine wichtige Arbeit. Diese Zellen sind Serial Killer, eine einzige kann tausende Tumorzellen beseitigen.“ Prof. Dr. Michael Hudecek ergänzt: „Mit Hilfe dieser intelligenten CAR-modifizierten Immunzellen ist es möglich, selbst weit fortgeschrittene Krebserkrankungen wirkungsvoll zu behandeln. CAR-modifizierte Immunzellen als „lebendes Medikament“ sind in der modernen Medizin eine der vielversprechendsten Behandlungsmethoden gegen Krebs.“ Hudecek ist Professor für Zelluläre Immuntherapie und einer der weltweit führenden Wissenschaftler für die CAR-T-Zelltherapie. Er koordiniert unter anderem das EU-Projekt T2EVOLVE, eine Allianz führender akademischer und industrieller Akteure in der Krebsimmuntherapie und das EU Projekt CARAMBA zu klinischen Studien mit CAR-T-Zellen.

Das Uniklinikum Würzburg spielt bei der Erforschung, Anwendung und Ausweitung dieses neuen Arzneimittelprinzips eine international bedeutende Rolle. Prof. Dr. Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik II und Sprecher des NCT-Standortes WERA, gilt als Meinungsführer in der CAR-T-Zelltherapie, er hat diese als erster in Europa klinisch eingesetzt: „Wir waren an sämtlichen Zulassungen für die verschiedenen Indikationen mit hochrangig publizierten Studien beteiligt.“ Darüber hinaus ist Hermann Einsele Co-Sprecher in drei verschiedenen Transregio Sonderforschungsbereichen: Im Transregio TRR 124 „FungiNet“ beschäftigen wir uns u.a. mit neuausgerichteten Immunzellen in der Bekämpfung von Pilzinfektionen, im TRR721 „Steuerung der Transplantat-gegen-Wirt- und Transplantat-gegen-Leukämie-Immunreaktionen nach allogener Strammzelltransplantation“ mit genetischer Manipulation und Antikörper-vermittelter Immunaktivierung gegen Tumorzellen und schließlich im TRR 338 „LETSImmun – Lymphozyten Engineering für Therapeutische Synthetische Immunität“ mit dem Einsatz von genetisch manipulierten Immunzellen bei Infektionen, Tumorerkrankungen und Autoimmunerkrankungen.

Blutplättchen steuern nicht nur die Blutgerinnung, sondern auch Entzündung und Immunantwort

Neben den weißen Blutzellen, den Leukozyten, haben auch die Blutplättchen, die so genannten Thrombozyten, wichtige Funktionen im Immunsystem. Neuere Forschungen zeigen immer deutlicher, dass Blutplättchen nicht nur wesentlich für die Blutgerinnung sind, sondern auch zentral an der Steuerung von Entzündungsprozessen und der Immunantwort beteiligt sind, indem sie das Zusammenspiel von Immunzellen und der Gefäßwand koordinieren und antreiben. Mit diesen gänzlich neuen und klinisch hochrelevanten Funktionen der Thrombozyten beschäftigt sich der Sonderforschungsbereich Transregio 240 (TRR 240) unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard Nieswandt, der auch Direktor des Instituts für Experimentelle Biomedizin ist. So wurde in Würzburg der nunmehr international etablierte Begriff der Thrombo-Inflammation geprägt, um diese neuen Krankheitsprozesse zu beschreiben. „Thrombo-Inflammation spielt bei einer stetig wachsenden Zahl von Krankheitsgeschehen, wie Schlaganfall, akutes Atemnotsyndrom, Sepsis, aber auch bei Tumorerkrankungen eine entscheidende Rolle, was weitreichende Möglichkeiten für neue Therapieansätze eröffnet“, ist Bernhard Nieswandt überzeugt. So wurden basierend auf den grundlegenden Arbeiten am Uniklinikum Würzburg bereits erste Medikamente entwickelt, die in den Prozess der Thrombo-Inflammation eingreifen. Derzeit befinden sich therapeutische Antikörper gegen den Gerinnungsfaktor XII und den Blutplättchen-Rezeptor GPVI in der klinischen Erprobung, wobei erste Ergebnisse sehr vielversprechend sind.

Thrombo-Inflammation bei Schlaganfall

PD Dr. Michael Schuhmann, Leiter des Klinischen Labors in der Neurologischen Klinik und Poliklinik am UKW verdeutlicht noch einmal die Relevanz des Immunsystems bei Schlaganfall: „Direkt während eines Schlaganfallereignisses und somit viel früher als bisher angenommen kommt es zu einer massiven lokalen Entzündungsreaktion. Dabei sind T-Zellen und neutrophile Granulozyten beteiligt und Blutplättchen greifen steuernd ein. Wir konnten erste wichtige Signalmoleküle dieses Zusammenspiels zwischen Blutplättchen und Immunzellen experimentell und sogar unter Zuhilfenahme lokaler Biomarker bei Schlaganfallpatienten identifizieren.“ Die Verfahren zur lokalen Biomarkergewinnung haben die Kooperationspartner der Neuroradiologie, Dr. Alexander Kollikowski und Prof. Dr. Mirko Pham, etabliert. „Es ist eine der wichtigsten Fragen der Schlaganfallforschung, ob es auch im Menschen zu einer gegen das Gehirn gerichteten Immunantwort kommt, die dem Tiermodell ähnlich ist. Die große Bedeutung dieser Frage liegt darin, dass man durch experimentelle Hemmung von Entzündung, das Absterben von Gehirngewebe durch Schlaganfall bereits deutlich verlangsamen kann“, verdeutlicht Prof. Dr. Mirko Pham, Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie. Nach der technischen Errungenschaft des letzten Jahrzehnts, dass man verschlossene Gehirngefäße mit Mikrokathetern rasch wiedereröffnen kann, wäre dies beim Menschen nun der nächste dringend benötigte Durchbruch in der Schlaganfallmedizin. „Wir konnten mit Mikrokathetern direkt vor Gefäßeröffnung winzige Blutproben direkt aus der betroffenen Gehirnregion im akuten Schlaganfall beim Menschen gewinnen. Darin konnten wir Thrombo-Inflammation nachweisen und dass die akute Entzündungsreaktion über die arteriellen Umgehungskreisläufe des Gehirns vermittelt wird. Diese wenigen Tropfen Blut enthalten also wichtige molekulare und zelluläre Informationen. Sie liefern lokale Biomarker, um neue Therapieansätze früh zu entdecken und dann zuerst im Tiermodell zu testen.“

Immunkardiologie: Die regenerative Macht des Immunsystems auf unser Herz

Darüber hinaus hat sich Würzburg weltweit einen Namen in der aufstrebenden Fachrichtung Immunkardiologie gemacht. „Auch im Herzen spielt das Immunsystem eine wichtige Rolle – mit mal positiven und mal negativen Effekten“, berichtet Prof. Dr. Stefan Frantz, Direktor der Medizinischen Klinik I am UKW und Sprecher des Sonderforschungsbereichs 1525 „Interaktionen zwischen Herz und Immunsystem". „Unser Immunsystem verhindert zum Beispiel, dass unser Herz aus dem Takt gerät, es beeinflusst die Alterung des Herzens und ist wichtig, um zerstörtes Herzgewebe, etwa nach einem Herzinfarkt, wieder richtig heilen zu lassen. Auf der anderen Seite kann eine Überaktivierung des Immunsystems die Funktion des Herzens auch negativ beeinflussen. Im Sonderforschungsbereich "Cardioimmune Interfaces" (SFB 1525) beschäftigen wir uns mit genau diesen Interaktionen zwischen Herz und Immunsystem. Mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse wollen wir die Diagnostik verbessern und ein Fundament für zielgerichtete immunmodulatorische Therapien legen.

Systemimmunologie: Das Immunsystem als unerlässlicher Bestandteil aller Organe

Ein starker Partner sowohl im SFB „Cardioimmune Interfaces“ als auch in vielen weiteren Forschungsprojekten am UKW ist die Max-Planck Forschungsgruppe Systemimmunologie. Sie wird geleitet von Prof. Dr. Wolfgang Kastenmüller, Leiter des Lehrstuhls für Systemimmunologie I, und Prof. Dr. Georg Gasteiger, Leiter des Lehrstuhls für Systemimmunologie II. Die Experten fassen zusammen: „Immunzellen spielen eine Rolle bei sehr unterschiedlichen Prozessen im Körper, zum Beispiel der Regulation des Stoffwechsels, des regelmäßigen Herzschlags, und der aktiven Erhaltung der Gesundheit durch Steuerung der Gewebserneuerung. Als fester Bestandteil der Gewebe unterstützen lokal ansässige auf ihre Umgebung spezialisierte Immunzellen deren Funktion, Wachstum und Reparatur und interagieren vor Ort mit den Organen.“

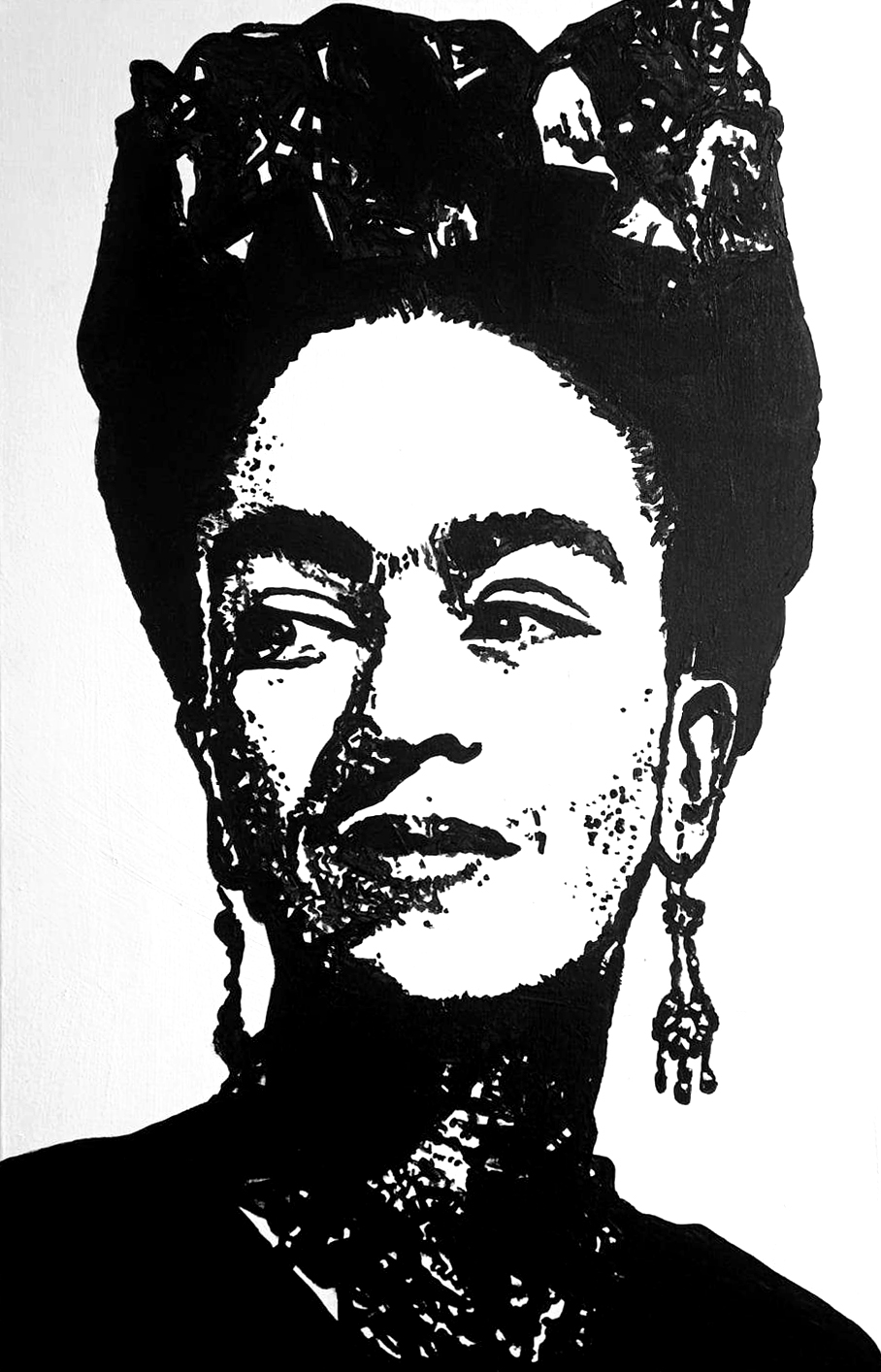

Die einzelnen Statements mit entsprechendem Porträt sind auch auf der UKW-Forschungsseite unter Links zu finden.