Würzburg. Der Bundesverband der Organtransplantierten (BDO) setzt sich mit vielfältigen Angeboten für Menschen vor und nach einer Organtransplantation sowie deren Angehörigen ein. Mit Leben gefüllt wird dieses Hilfsangebot unter anderem in 22 Regionalgruppen im gesamten Bundesgebiet. Seit April 2013 gibt es auch eine „Regionalgruppe Würzburg und Umland“. Heuer, am 17. Juni, wurde dieses zehnjährige Jubiläum im Zentrum für Operative Medizin des Uniklinikums Würzburg (UKW) gefeiert. Zum Treffen in bewusst lockerer, auf Austausch angelegter Atmosphäre waren Gruppenmitglieder, Transplantierte, Wartepatientinnen und -patienten, Vertreterinnen und Vertreter aus der Selbsthilfe-Szene sowie sonstig Interessierte eingeladen.

Mitglieder aus ganz Unterfranken

Geleitet wird die Regionalgruppe vom Gründungstag an von Dorothea Eirich. Auf der Jubiläumsfeier gab die Ehefrau eines Herztransplantierten einen Überblick über die Aktivitäten der letzten Jahre und den aktuellen Status. „Wir haben derzeit 25 Mitglieder aus ganz Unterfranken. Für diese und deren Angehörige veranstalten wir in der Regel einmal im Monat ein Gruppentreffen“, berichtete Eirich und fuhr fort: „In den Herbst- und Wintermonaten kommen wir dabei in einem Seminarraum des UKW zu Fachvorträgen zusammen. Themen waren bislang zum Beispiel Ernährung, Sport, Hautkrebsvorsorge, Impfen vor und nach einer Transplantation, Medikamenteneinnahme, Immunsuppressiva und Nebenwirkungen.“ In den Sommermonaten finden die Treffen nach ihren Worten schwerpunktmäßig im Freien statt. Dann tragen Besichtigungstouren zu Museen und Sehenswürdigkeiten der Region sowie die anschließende Einkehr zur Lebensqualität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei.

Die Corona-Jahre überbrückte die BDO-Regionalgruppe Würzburg und Umland mit Onlinekonferenzen und -fortbildungen, WhatsApp-Nachrichten und Telefonaten.

Breites Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit

„In Punkto Öffentlichkeitsarbeit ist der jährliche Tag der Organspende für uns ein zentrales Event, an dem wir uns regelmäßig in unterschiedlicher Form beteiligen“, schilderte Dorothea Eirich bei der Jubiläumsveranstaltung. Auch bei Veranstaltungen, wie dem Gesundheitstag in der Würzburger Innenstadt oder der Mainfranken-Messe, zeigte die Selbsthilfegruppe mit Info-Ständen in der Vergangenheit immer wieder Flagge. „Außerdem freuten wir uns, wenn uns Unternehmen und Schulen einluden, um mit Vorträgen, Ständen und der Verteilung von Organspenderausweisen Bewusstsein zu schaffen“, betonte die Regionalgruppenleiterin.

Ein unbezahlbarer Einsatz

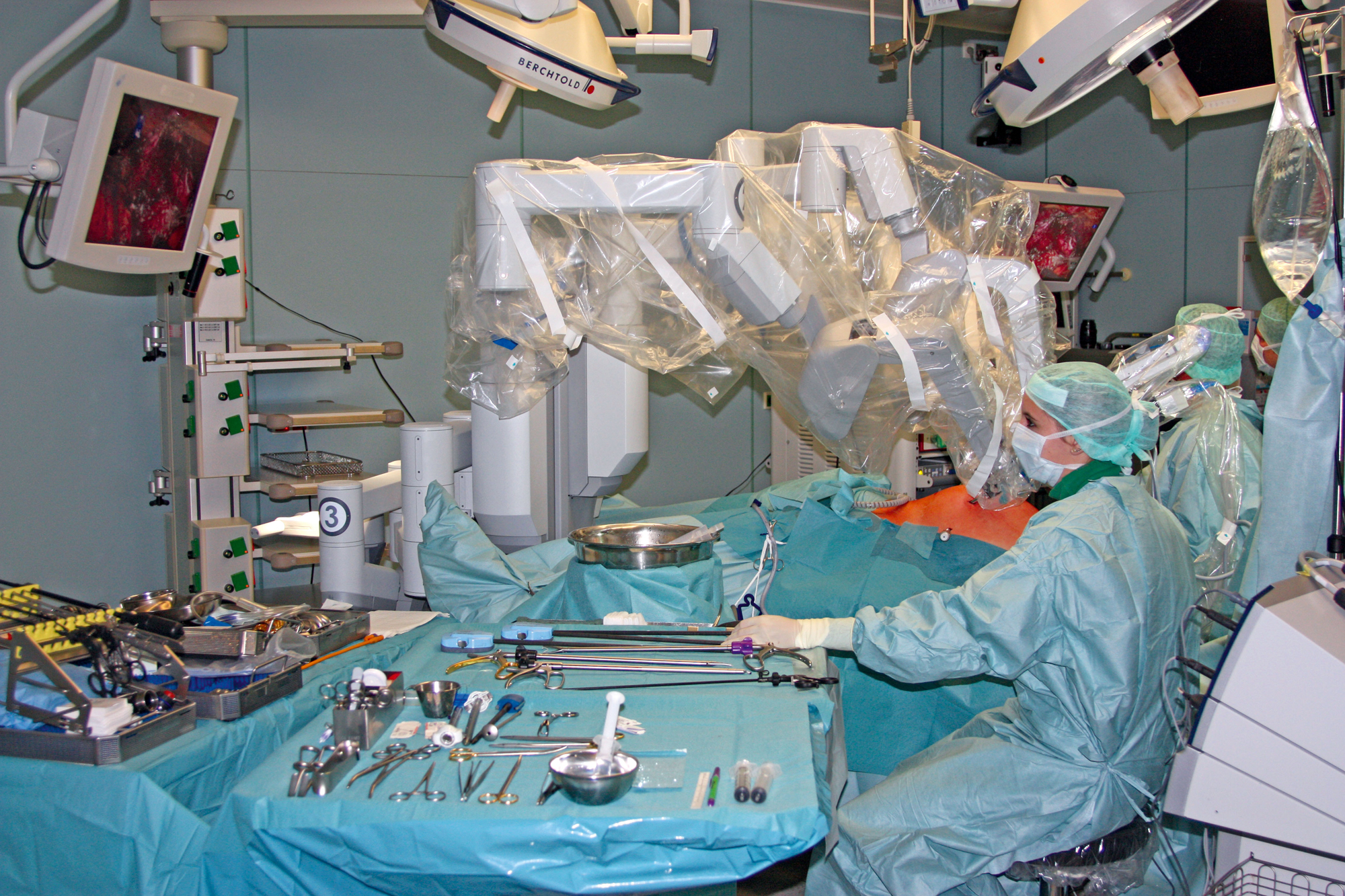

Neben Dorothea Eirich begrüßte auch Gabriele Nelkenstock die Gäste der Feier. Die Selbsthilfebeauftragte des UKW verdeutlichte dabei: „Von der Wartezeit über die Operation bis hin zum Leben mit dem neuen Organ: Eine Organtransplantation ist für die Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen eine riesengroße Herausforderung. Es gibt viele Fragen, Unsicherheiten und Sorgen für die gesamte Familie. Unser großer Dank gilt Dorothea Eirich, ihrem aktuellen Stellvertreter Andreas Strobl und seinen beiden Vorgängern sowie allen Mitstreitern. Ihr selbstloses Engagement ist für die Betroffenen, aber auch für das Klinikum unbezahlbar. Wir gratulieren zum zehnjährigen Jubiläum recht herzlich!“

Kontakt zur BDO-Regionalgruppe Würzburg und Umland:

Dorothea Eirich, Tel: 09359/1241, E-Mail: dorothea.eirich@bdo-ev.de

Andreas Strobl, Tel: 0931/4041049, E-Mail: andreas.strobl@bdo-ev.de

www.bdo-ev.de, Rubrik „Regionalgruppen”