Die Laufbahn von Gustavo Ramos ist geprägt von Idolen. So war der Biologe aus Brasilien bei der Wahl seines Dissertationsthemas zwischen zwei Professoren - einem kardiologischen Wissenschaftler und einem Immunologen - hin und hergerissen. Er bewunderte beide. Also vereinte er im Jahr 2007 die Themen und forschte zum damals noch unbekannten und namenlosen Fach „Immunkardiologie“. Als er 2012 an der Federal University of Santa Catarina in Florianópolis die Promotion abschloss, veröffentlichten zeitgleich auf der anderen Seite des Ozeans die Professoren Stefan Frantz und Ulrich Hofmann vom Uniklinikum Würzburg (UKW) ihre bahnbrechenden Erkenntnisse zur Rolle von T-Zellen bei der Wundheilung nach einem Herzinfarkt. Gustavo Ramos war klar, er musste nach Würzburg. Er bewarb sich bei Stefan Frantz und arbeitete als Postdoc in dessen Arbeitsgruppe. 2014 folgte er dem Kardiologen nach Halle/Sachsen-Anhalt, etablierte ein eigenes Forschungsteam und sog nebenbei das historische Flair der Umgebung auf. „Als Teenager habe ich in Brasilien die Biografie von Johann Sebastian Bach gelesen. Ich hätte mir nie erträumt, dort zu arbeiten, wo er einst gewirkt hat.“ Ebenso gut erinnert er sich an die Mischung aus Schock und Bewunderung, die er für Werner Karl Heisenberg empfand, als er dessen Unschärferelation studierte. „Und nun habe ich die unbeschreibliche Ehre aber auch große Verantwortung, eine Professur mit seinem Namen inne zu haben“, sagt Ramos, der seit 2018 eine Juniorforschungsgruppe am Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz Würzburg (DZHI) leitet.

Respekt vor Heisenberg hemmte bei der Bewerbung

Er habe einige Anläufe gebraucht, um sich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für das prestigeträchtige Heisenberg-Programm bewerben. Zu groß sei der Respekt vor dem Werk des Physikers gewesen, der mit 31 Jahren für seinen Beitrag zur Quantenmechanik den Nobelpreis erhielt. Schließlich hat er sich Heisenberg über dessen Biografie genähert. Und, ob Zufall oder Wink des Schicksals: Heisenberg wurde in Würzburg geboren. Gustavo Ramos bewarb sich und hatte Erfolg. Seit dem 1. Dezember finanziert ihm die DFG eine Heisenberg-Professur für Immunkardiologie, die, sofern die Evaluation nach fünf Jahren erfolgreich ist, von der Universität in eine permanente Professur überführt wird.

SFB 1525 – Interaktionen zwischen Herz und Immunsystem

Würzburg ist für Ramos „the place in the world to be“. Inzwischen konzentrieren sich in der Würzburger Universitätsmedizin Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen auf die „Interaktionen zwischen Herz und Immunsystem“. In dem gleichnamigen Sonderforschungsbereich 1525 bündeln insgesamt 14 Einrichtungen in 17 Teilprojekten und zwei Serviceprojekten ihre Expertise. Als wissenschaftlicher Sekretär war Gustavo Ramos gemeinsam mit Ulrich Hofmann maßgeblich beteiligt an dem fast 500 Seiten umfassenden SFB-Antrag bei der DFG. „Ich blättere fast jeden Tag in dem Buch und entdecke Neues“, gesteht Gustavo Ramos. Stefan Frantz, Sprecher des SFB 1525 erklärt: „Durch die Zusammenführung von Expertinnen und Experten aus den Fachbereichen Kardiologie, Immunologie, RNA-Biologie, Bioinformatik und Bildgebung ein einzigartiges Team entstanden. Die intensive und vielschichtige Informationsgewinnung im neuen Verbund verspricht Dynamik im aufstrebenden Forschungsfeld.“

Worauf antworten die Immunzellen? Die Suche nach kardialen Antigenen

Was hat sich in den vergangenen zehn Jahren, in denen er nun in Deutschland forscht, getan? „Sehr viel“, sagt Ramos, der inzwischen mit seiner Frau und Tochter eingebürgert wurde. „Der Forschungsbereich wächst weltweit, und wir haben Material und Werkzeug etabliert, mit dem wir exakt untersuchen, wie das Immunsystem nach einem Infarkt arbeitet.“ Anders als bei bakteriellen oder viralen Infektionen wie etwa Covid-19, wo schnell klar war, dass man einen Impfstoff gegen das Spike-Protein benötigt, waren die Immunantworten nach einem Herzinfarkt oder einer Herzinsuffizienz noch unklar.

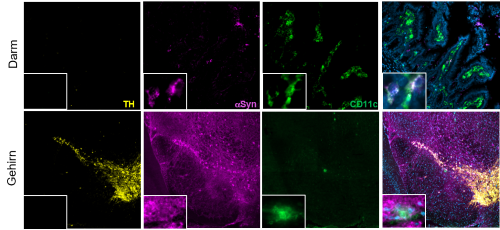

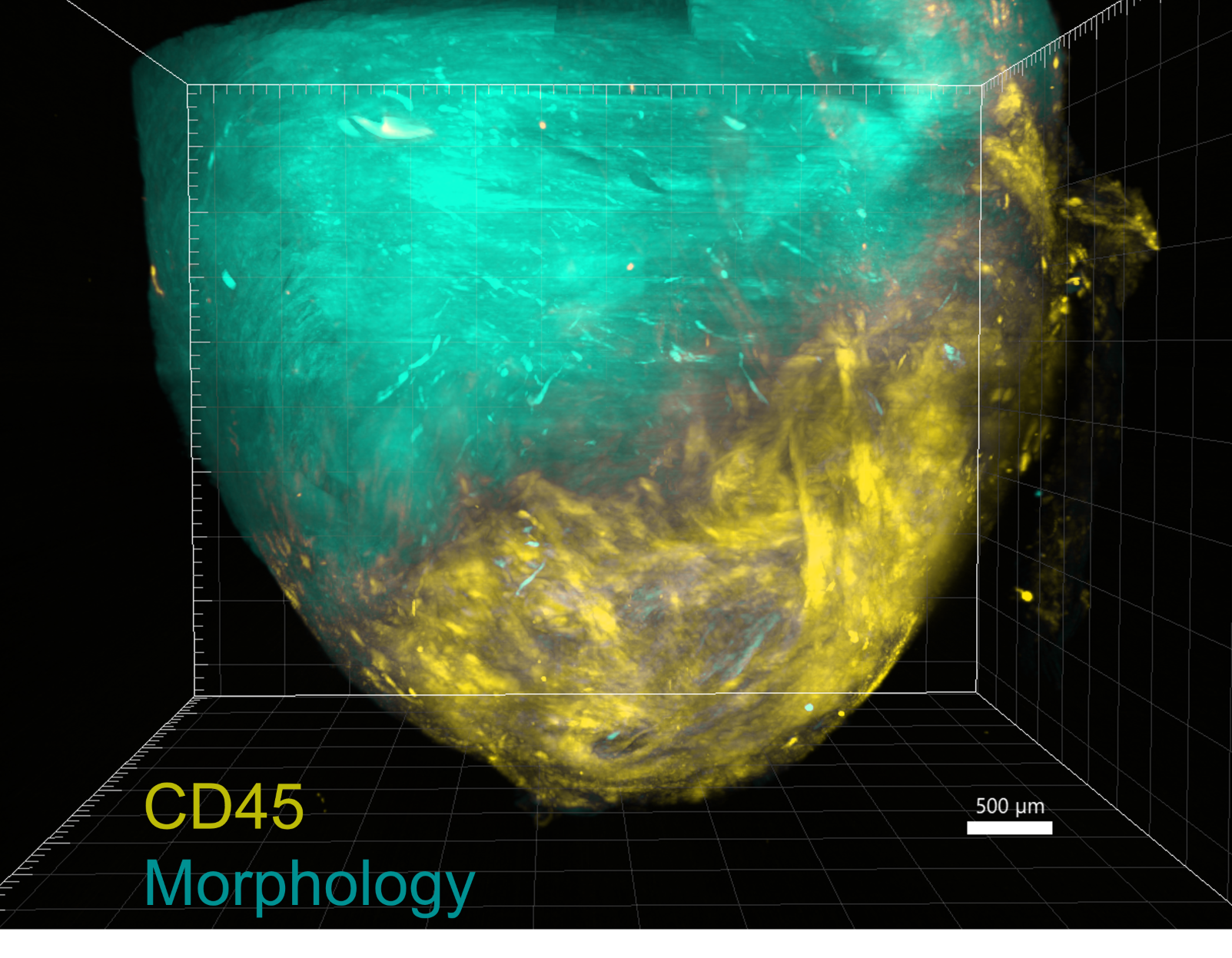

Tatsächlich hat Gustavo Ramos im Jahr 2019 die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen gefunden (Journal of Clinical Investigation). Unter 20.000 Proteinen, die sich im Herzen nachweisen lassen, hat er mit seinem Team den Teil des Proteins identifiziert, der für die Bildung der T-Zellen verantwortlich ist, welche als Helferzellen des Immunsystems eine frühe Heilung nach einem Herzinfarkt unterstützen. Es handelt sich um das Strukturprotein Myosin Heavy Chain Alpha (MYHCA). Gleichzeitig konnte Ramos mit seinem Team zeigen, wo sich die Zellen bilden: in den mediastinalen Lymphknoten, also in den Lymphknoten, die in der Mitte des Brustkorbs zwischen beiden Lungenflügeln liegen. Anschließend wandern diese Zellen ins Herz. Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen am Mausmodell konnten in Zusammenarbeit mit der Nuklearmedizin des Uniklinikums Würzburg an Herzinfarktpatienten bestätigt werden. Sie fanden zudem folgende Korrelationen heraus: Je schwerer der Infarkt, desto mehr herzreaktive T-Zellen bildet der Körper. Und je größer die Lymphknoten, desto besser die Heilung. Aufbauend auf dieser bahnbrechenden Studie hat seine Arbeitsgruppe im Februar 2023 im Journal Circulation Research veröffentlicht, was genau die Myosin-spezifischen T-Zellen im infarzierten Herz machen. „Sie infiltrieren, nehmen einen regulatorischen Phänotyp an und schwächen die lokale Entzündung ab“, erklärt Ramos.

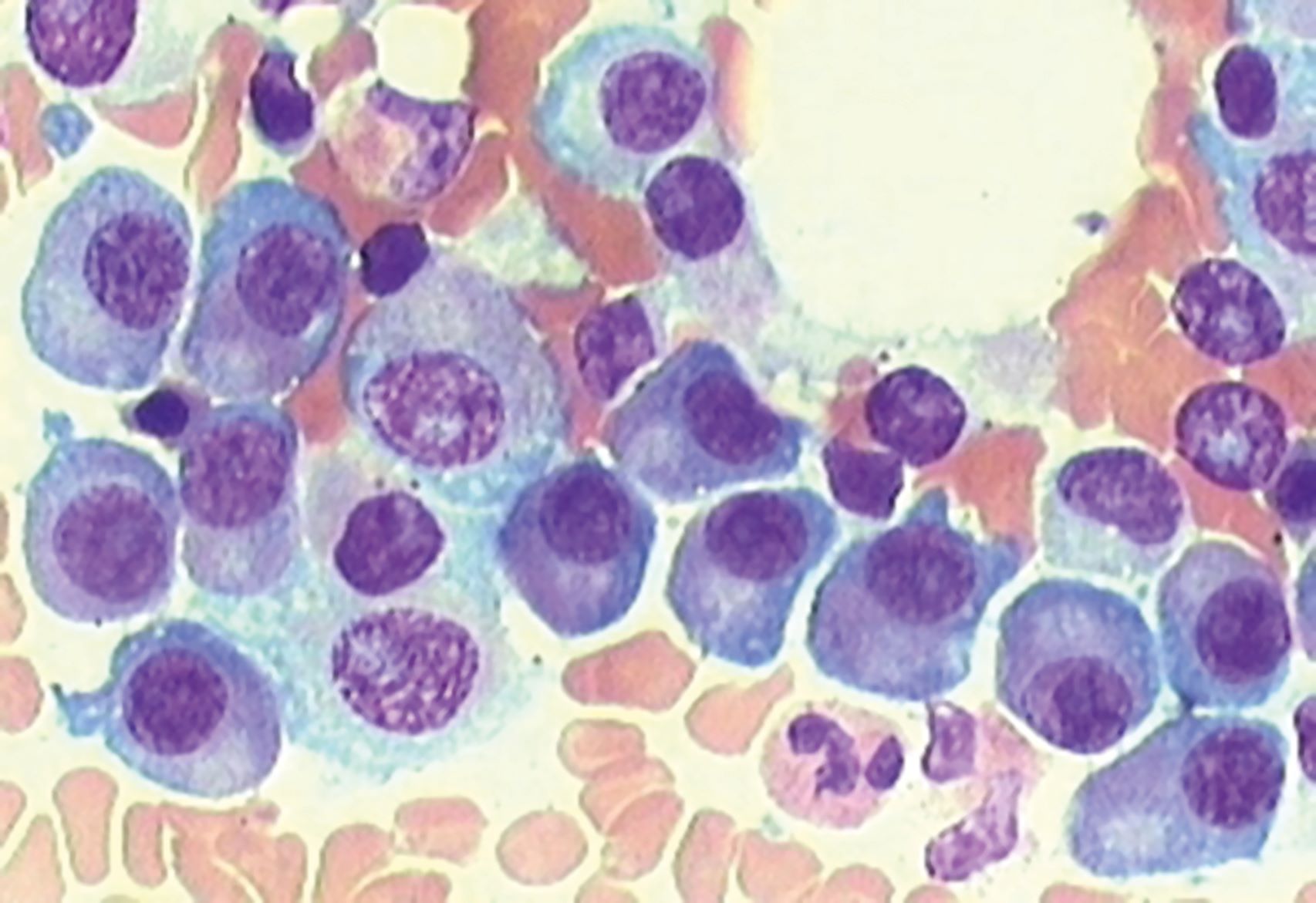

T-Zellen: Die guten von den schlechten „Heilern“ unterscheiden

Entscheidend sei, die Entzündung nach dem Infarkt zunächst nicht zu blockieren, da erst durch diese entzündlichen Prozesse das Immunsystem und somit die T-Zellen aktiviert werden und damit der Heilungsprozess angeregt wird. Bei einigen Patienten ist die Wundheilung jedoch beeinträchtigt. Sie bilden nicht so viele und möglicherweise auch schlechte T-Zellen. Denn nicht alle Zellen haben eine positive Wirkung auf die Wundheilung. Daher liegt ein weiterer Forschungsschwerpunkt der Juniorgruppe Ramos auf der Identifizierung spezifischer T-Zell-Profile, um die guten von den schlechten „Heilern“ zu unterscheiden und zu prüfen, ob und wann sich gute T-Zellen in schlechte entwickeln und mehr schaden als helfen.

Zwischenzeitlich hat die AG Ramos im Journal of Molecular and Cellular Cardiology ein weiteres kardiales Antigen beschrieben, welches bei einigen Patientinnen und Patienten nach einem Myokardinfarkt T-Zellen aktiviert.

Biomarker für die Charakterisierung von Risikofaktoren

„Wir untersuchen aber nicht nur die Wundheilung, wir versuchen auch das Immunsystem zu charakterisieren, bevor sich eine Herzkrankheit manifestiert“, fügt Ramos hinzu. Dafür haben wir das Glück und können auf die Proben aus der Kohortenstudie STAAB zurückgreifen. In STAAB werden am DZHI 5000 Männer und Frauen im Alter von 30 bis 79 Jahren ohne bekannte Herzinsuffizienz über einen längeren Zeitraum mehrfach untersucht. Ziel ist es herauszufinden, wie häufig eine noch unentdeckte Herzschwäche in der Bevölkerung auftritt und welche Faktoren zur Entstehung einer Herzinsuffizienz beitragen. „Anhand der Basis-Charakterisierung des Immunsystems von supergesunden Menschen und Menschen mit Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Übergewicht haben wir immunologische Veränderungen gefunden, die in Verbindung mit den Risikofaktoren zu stehen scheinen. Für den Longitudinal-Aspekt müssen wir diese Studienteilnehmenden jedoch weiterverfolgen, um zu prüfen, ob diese immunologischen Veränderungen auch mit einem höheren Risiko für eine Herzinsuffizienz einhergehen“, bemerkt Ramos. Ein weiterer Aspekt liegt auf den Alterungsprozessen, wie verändert sich das Immunsystem im Alter und wie wirkt es sich auf das alternde Herz aus. Ihre im Cardiovascular Research veröffentlichen Erkenntnisse aus Studien an Mausmodellen will die AG Ramos nun an der STAAB-Kohorte untersuchen.

„Ich bin 100 Prozent für kollaborative Wissenschaft!“

Ob im Team mit seinen zehn Mitarbeitenden, auf dem Campus, Europa oder der Welt, Gustavo Ramos liebt die Zusammenarbeit. „Ich bin 100 Prozent für kollaborative Wissenschaft. Die Zusammenarbeit ist der beste Teil meiner Arbeit.“ Vor wenigen Tagen hat er erst eine Bewerbung für eine der Marie-Sklodowska-Curie-Maßnahmen, kurz MSCA, eingereicht. Die hochkompetitiven MSCA sind Teil des europäischen Programms „Horizont Europe“. Ramos hat sich federführend mit einem internationalen Training-Netzwerk beworben, an dem zehn Länder beteiligt sind. Ferner steht im Juni 2024 ein europäischer Kongress für Cardio-Immunology im Kloster Banz an, den er mitkoordiniert. Es gibt noch viel zu tun. Und wer weiß, vielleicht wird Gustavo Ramos selbst eines Tages ein Idol, oder er ist es schon längst.