Soziale Eingebundenheit ist einer der wichtigsten Prädiktoren für mentale und physische Gesundheit und daher von hoher klinischer Relevanz. Bislang fehlt es jedoch an Ansätzen, die individuelle Unterschiede in sozialer Eingebundenheit erklären und zielgerichtete Interventionen motivieren können.

In diesem Perspektiven-Artikel entwickelt das Team um Grit Hein ein neues testbares Modell, welches Unterschiede in sozialer Eingebundenheit mit Unterschieden in der sozialen Informationsverarbeitung erklärt und somit neue Wege für Interventionen aufzeigt.

Grit Hein, Lynn Huestegge, Anne Böckler-Raettig, Lorenz Deserno, Andreas B. Eder, Johannes Hewig, Andreas Hotho, Sarah Kittel-Schneider, Anna Linda Leutritz, Andrea M.F. Reiter, Johannes Rodrigues, Matthias Gamer. A social information processing perspective on social connectedness. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. Volume 167, 2024, 105945, ISSN 0149-7634, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2024.105945

Zur Publikation

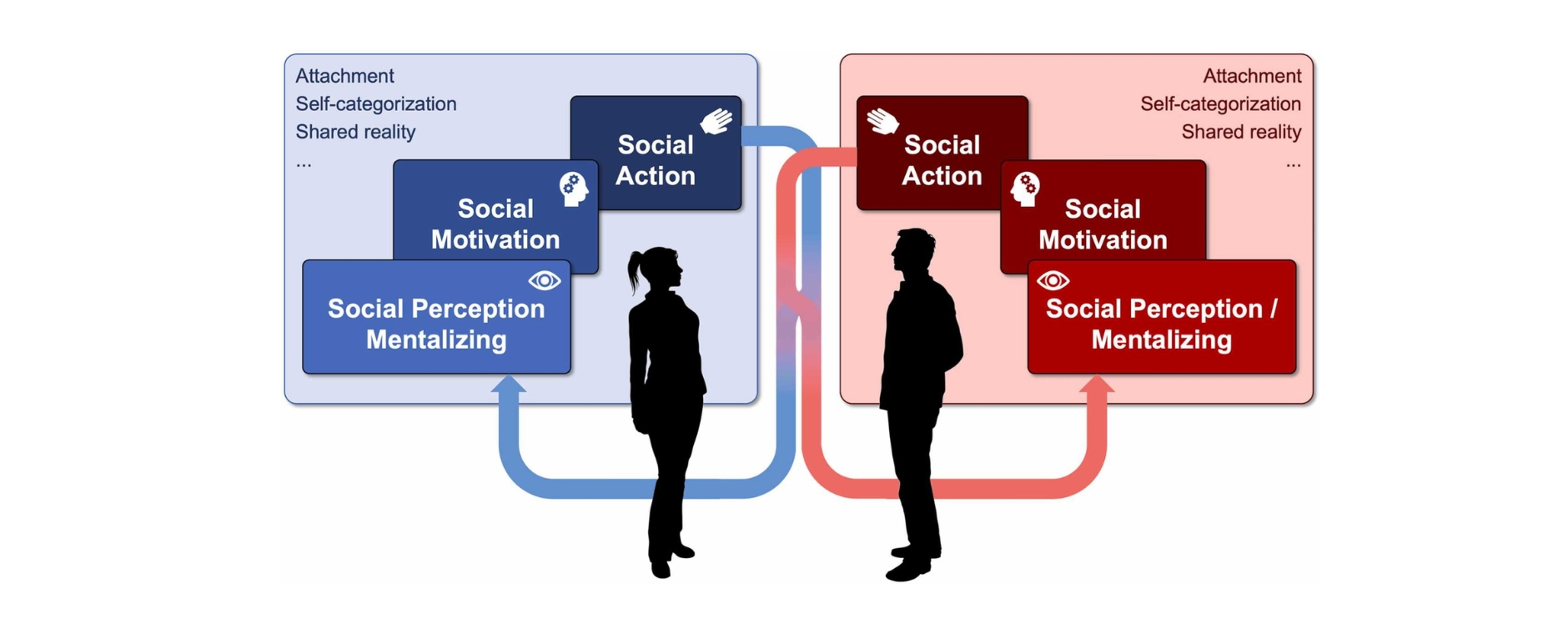

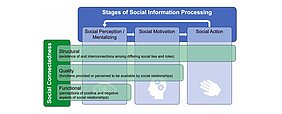

Illustration eines Verarbeitungsmodells für soziale Informationen in einer zweigliedrigen Interaktion. Das Modell basiert auf einem Aktions-Wahrnehmungs-Zyklus mit separaten, aber miteinander verbundenen Phasen für soziale Wahrnehmung und Mentalisierung, soziale Motivation und soziale Aktion. Diese Kreisläufe sind in sozialen Begegnungen miteinander verwoben, so dass die Handlung des einen Individuums der Wahrnehmungsinput des anderen ist. All diese Prozesse werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter Bindungsstile und Mechanismen wie Selbstkategorisierungsprozesse und die Konstruktion einer gemeinsamen Realität.

Quelle: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2024.105945

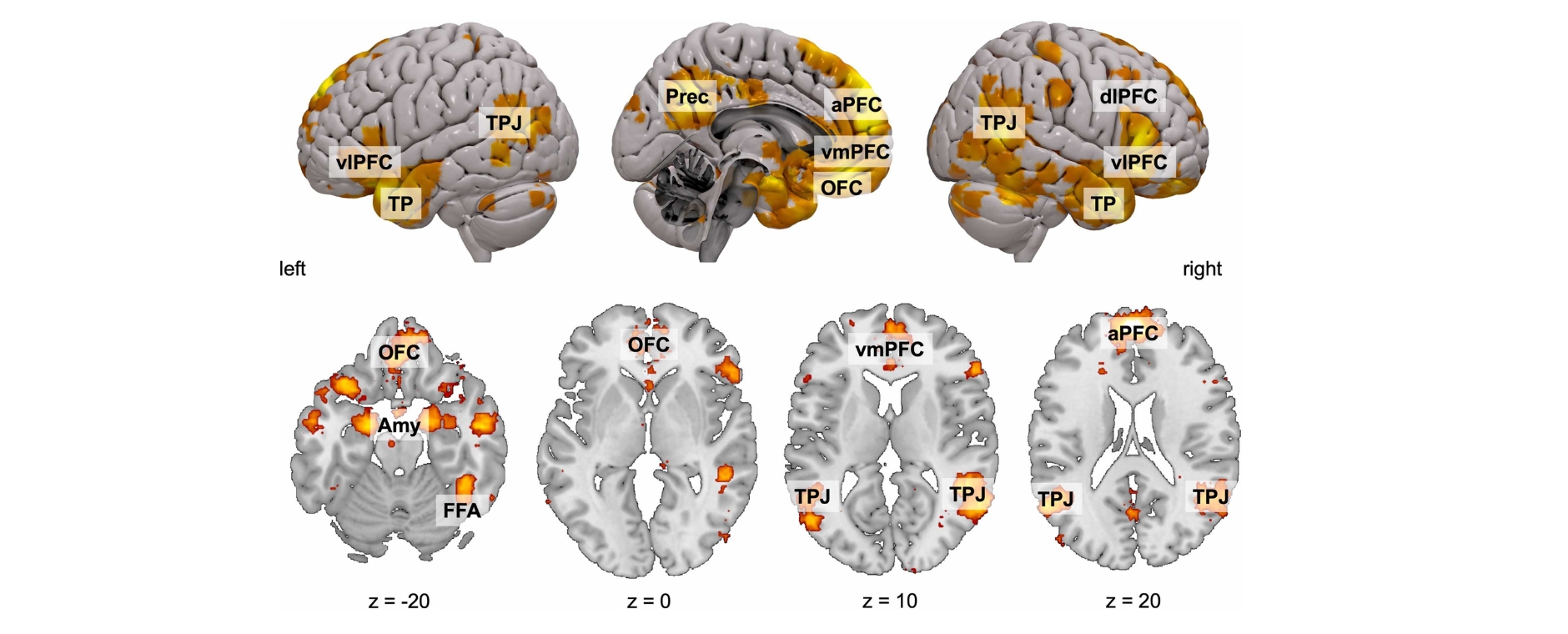

Gehirnregionen, die bei der Verarbeitung sozialer Informationen eine Rolle spielen. Warme Farben spiegeln signifikante Aktivierungen wider, die aus einer automatisierten Meta-Analyse mit Neurosynth extrahiert wurden (Yarkoni et al., 2011; Stichwort „social“, Daten extrahiert aus 1302 Studien am 18. Oktober 2024). Amy = Amygdala, aPFC = anteriorer präfrontaler Kortex, dlPFC = dorsolateraler präfrontaler Kortex, FFA = fusiforme Gesichtsregion, OFC = orbitofrontaler Kortex, Prec = Precuneus, TP = temporaler Pol, TPJ = temporoparietale Verbindung, vlPFC = ventrolateraler präfrontaler Kortex, vmPFC = ventromedialer präfrontaler Kortex. Quelle: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2024.105945

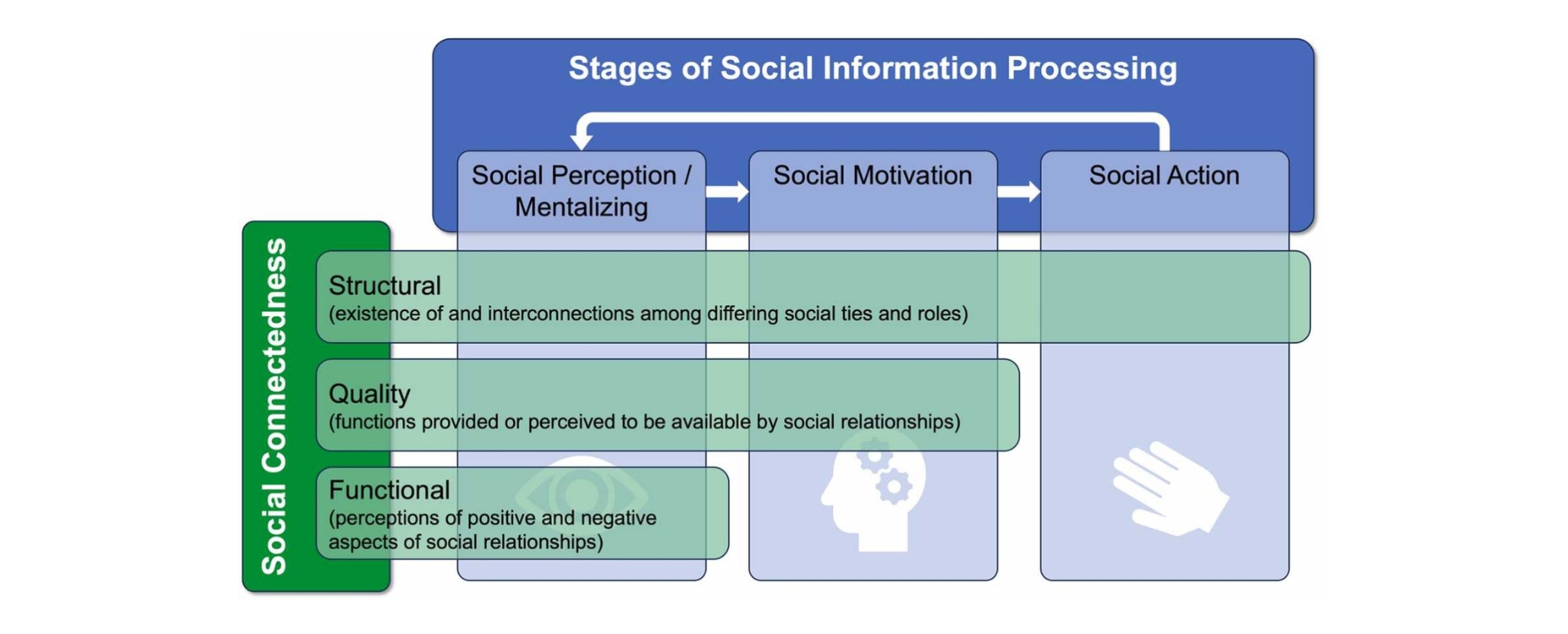

Das Informationsverarbeitungsmodell sozialer Verbundenheit geht von unterschiedlichen Beiträgen der sozialen Wahrnehmung und des Mentalisierens, der sozialen Motivation und des sozialen Handelns zu strukturellen, qualitativen und funktionalen Komponenten sozialer Verbundenheit aus. Ein solches Muster von teilweise kombinierten Einflüssen mehrerer Stufen der sozialen Informationsverarbeitung kann auch moderate Korrelationen zwischen Teilkomponenten der sozialen Verbundenheit erklären. Quelle: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2024.105945

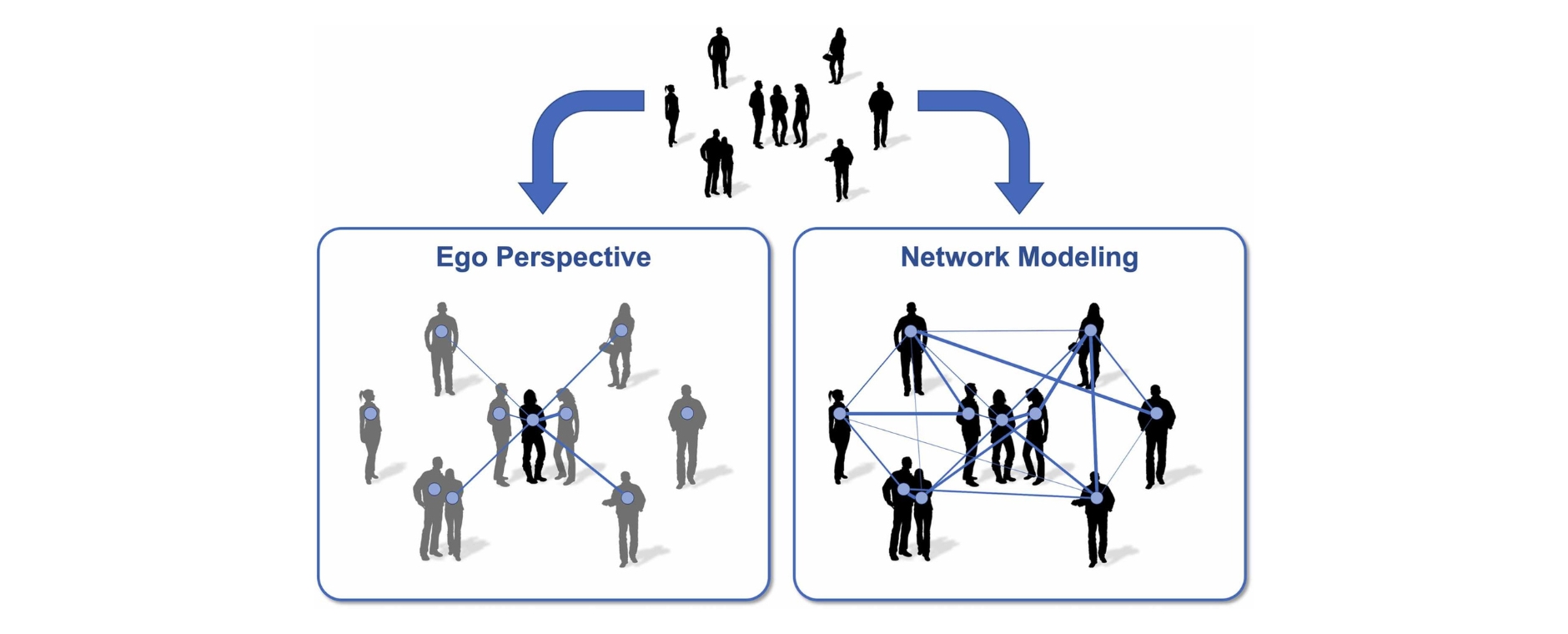

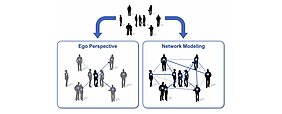

Prozesse des sozialen Austauschs und der sozialen Verbundenheit wurden typischerweise aus der sogenannten „Ich-Perspektive“ untersucht. So wurde eine Person identifiziert und anhand ihrer Verbindungen zu anderen Personen charakterisiert (siehe linke Seite). Bei diesem Ansatz werden wahrscheinlich wichtige indirekte Effekte übersehen, an denen Personen beteiligt sind, die nicht direkt mit der untersuchten Person verbunden sind. Daher könnte es notwendig sein, größere Netzwerke von Personen einschließlich ihrer bidirektionalen Verbindungen zu modellieren (siehe rechte Seite). Quelle: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2024.105945