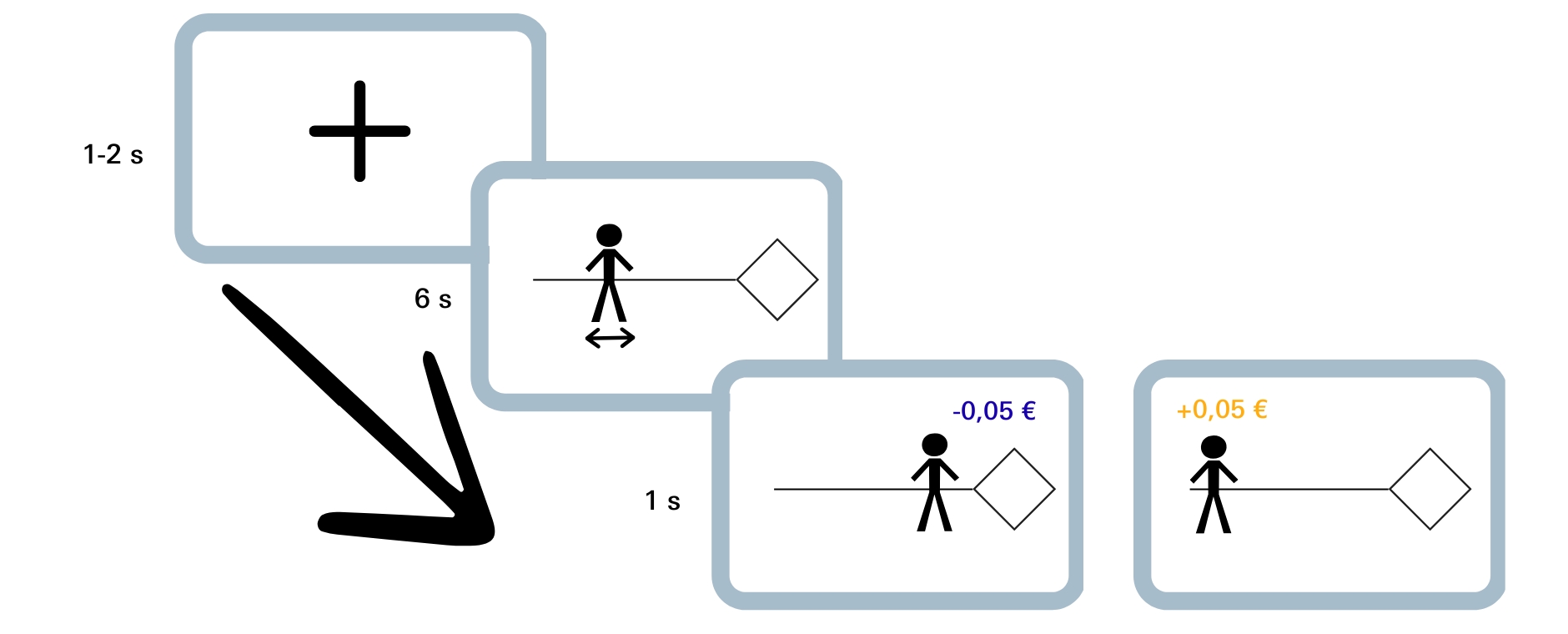

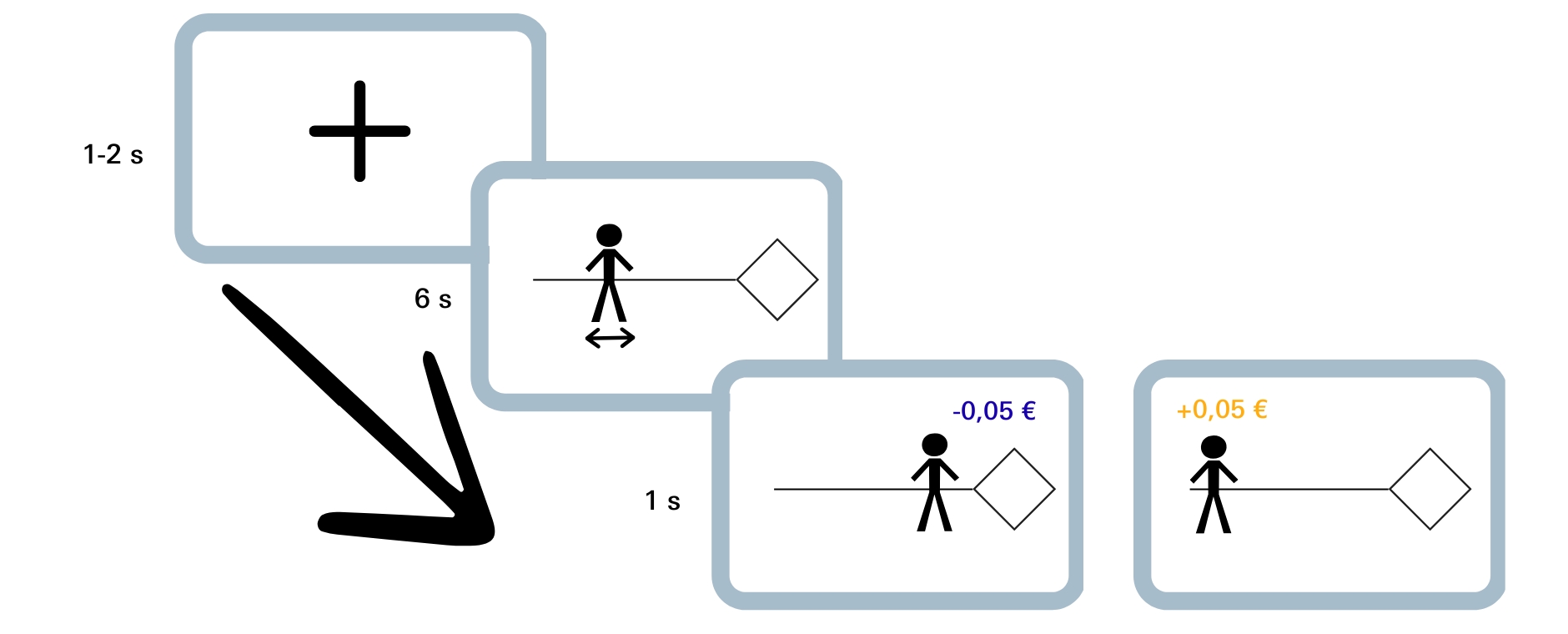

In einem Annäherungs-Vermeidungs-Lernexperiment bewegten die Teilnehmenden eine Figur zu Symbolen, die entweder die eigene Gruppe („In-Group“) oder eine fremde Gruppe repräsentierten. Dafür erhielten sie Geldgewinne oder -verluste. Anfangs zeigte sich die typische Vorliebe, auf Personen der In-Group eher zuzugehen. Werden jedoch Belohnungen gezielt für das Zugehen auf die Out-Group vergeben, verringert sich diese Verhaltensvoreingenommenheit deutlich. Die subjektive Einschätzung der Gruppen, also der Eindruck, blieb hingegen unverändert – trotz des veränderten Verhaltens. Die Studie zeigt: Finanzielle Anreize können das Verhalten lenken, aber nicht die tieferliegenden Einstellungen gegenüber Fremdgruppen beeinflussen. Details zur Studie liefert die ausführliche Pressemeldung.

Bischofberger Jasper Amadeus, Saulin Anne, Zhou Yuqing and Hein Grit. 2025 Learning from financial rewards and punishments reduces the in-group bias in social approach without changing the in-group bias in impressions. R. Soc. Open Sci. 12:250061. https://doi.org/10.1098/rsos.250061