Prof. Dr. Astrid Schmieder hat mit ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus Mannheim untersucht, ob eine interdisziplinäre dermatologisch-rheumatologische Sprechstunde bei der Diagnose und Behandlung helfen kann.

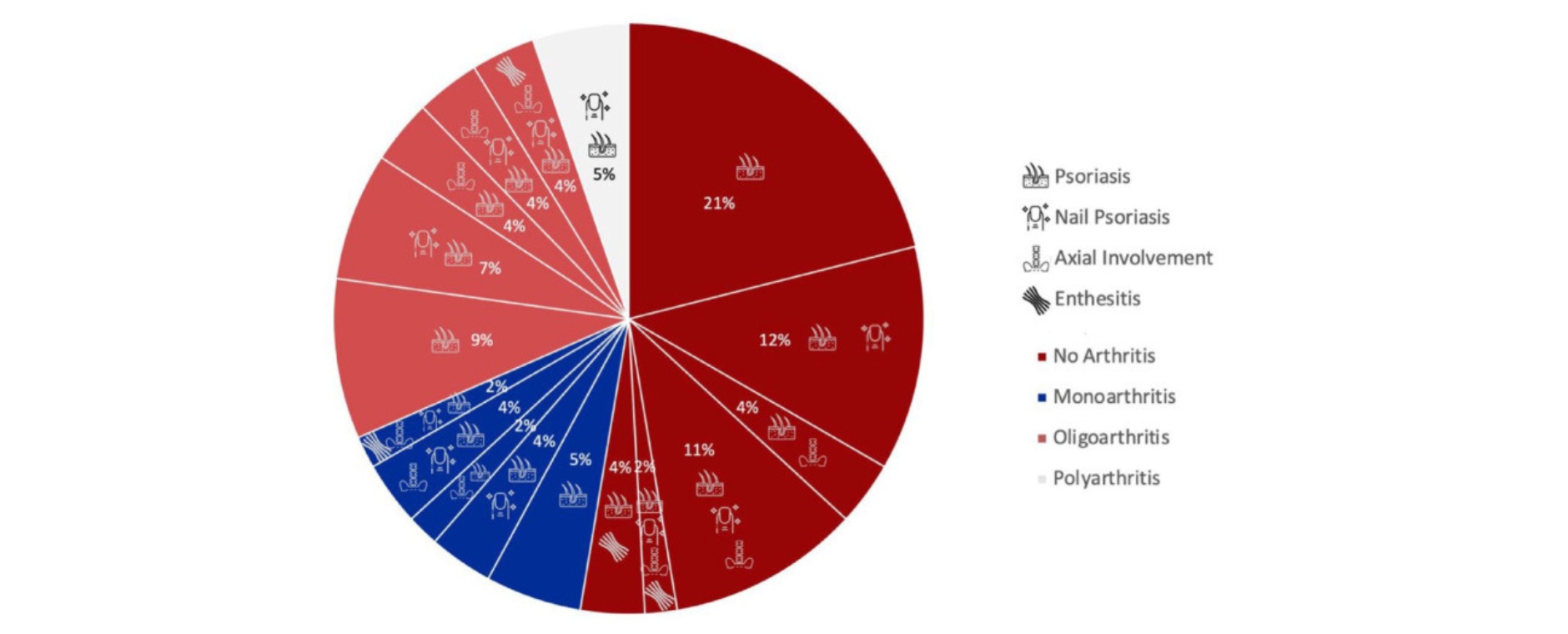

Die Studie zeigte, dass Patientinnen und Patienten mit Psoriasis und muskuloskelettalen Symptomen, die diese gemeinsame Sprechstunde in einer Sitzung erhielten, schneller diagnostiziert wurden und sich ihre Krankheitswerte sowohl objektiv als auch subjektiv verbesserten. Auch die psychische Belastung der Betroffenen nahm ab, da sie weniger Zeit für Arztbesuche aufwenden mussten.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein solcher interdisziplinärer Ansatz die Diagnose und Behandlung der Psoriasis-Arthritis deutlich optimieren könnte.

Georg Gross, Christian Lull, Jan von Ahnen , Mara Blauth, Johanna Schwaan, Victor Olsavszky, Astrid Schmieder, Jan Leipe. Interdisciplinary approach to patients with psoriatic arthritis: a prospective, single-center cohort study. Therapeutic Advances in Chronic Disease. 2024;15. doi:10.1177/20406223241293698