Dr. Barbara Altieri wurde am 28. September 2024 auf dem Kongress der Italienischen Gesellschaft für Endokrinologie in Genua mit dem „Premio SIE Under 40“ ausgezeichnet. Der Preis der Società Italiana di Endocrinologia (SIE) ist mit 5.000 Euro dotiert und wird an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter 40 Jahren vergeben, die herausragende Beiträge auf dem Gebiet der Endokrinologie geleistet haben.

Barbara Altieri forscht seit dem Jahr 2019 in der Endokrinologie und Diabetologie des Universitätsklinikums Würzburg (UKW). Ihr wissenschaftliches Interesse gilt neben endokrinen Tumoren, also Tumoren, die von hormonbildenden Zellen an verschiedenen Stellen im Körper ausgehen können, vor allem Nebennierentumoren und deren Pathogenese. Die 39-jährige Medizinerin hat bereits knapp 100 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht und wurde für ihre Forschungsarbeiten mehrfach ausgezeichnet.

Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Was bedeutet der "Premio SIE Under 40" für Sie?

Der Preis ist eine große Ehre für mich. Er ist zwar nicht hoch dotiert aber mit viel Prestige verbunden. Für meinen Lebenslauf ist der Preis sehr wichtig und eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter. Außerdem helfen solche Auszeichnungen dabei, Fördergelder einzuwerben und weitere Projekte zu finanzieren.

Die Auszeichnung selbst baut stark auf meinem Lebenslauf auf und würdigt mein bisheriges Schaffen: Wie viele Preise habe ich erhalten, wie viele Publikationen habe ich veröffentlicht, wie hoch ist der Impact Factor der Fachzeitschriften, wie oft wurden die Publikationen zitiert, wo war ich Erstautorin oder Letztautorin, wie oft war ich als invited speaker auf Kongressen.

Die Società Italiana di Endocrinologia hatte mich sogar als Sprecherin nach Genua eingeladen. Kurz danach kam die Nachricht über die Auszeichnung. Also durfte ich im Rahmen der Preisverleihung noch einmal zehn Minuten über mich und meine bisherigen Leistungen sprechen.

Erst vor wenigen Monaten, im Mai 2024, erhielten Sie in Stockholm einen der begehrten Rising Star Awards des European Journal of Endocrinology (EJE). Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) verlieh Ihnen den Schoeller-Junkmann-Preis und den Anke-Mey-Preis. Die European Society of Endocrinology (ESE) ehrte Sie mit dem ESE Young Investigator. Zahlreiche weitere Preise schmücken Ihre Vita. Was zeichnet Sie und Ihre Arbeit aus?

Zum einen liebe ich meine Forschung, ich arbeite leidenschaftlich an meinen Themen und investiere sehr viel Zeit in meine Projekte, um stets das Beste zu geben. Zum anderen verdanke ich einen Teil jeder Auszeichnung dem großartigen Team am UKW. Wir ergänzen uns hervorragend und pushen uns immer wieder aufs Neue. Ein besonderer Dank gilt Cristina Ronchi, die mich in meinen ersten Jahren in Würzburg betreut hat und inzwischen in Birmingham arbeitet, und Martin Fassnacht, dem Leiter der Endokrinologie. Er ist einer der größten Experten auf dem Gebiet des Nebennierenkarzinoms und ein großartiger Mentor, sowohl fachlich als auch menschlich. Ich habe sehr viel von ihm gelernt.

Ihr Forschungsschwerpunkt ist das Nebennierenkarzinom, eine seltene Erkrankung mit einer Inzidenz von etwa 1 bis 2 Fällen pro einer Million Menschen pro Jahr. Wie entstand Ihre Leidenschaft für dieses Randgebiet?

Während meines Studiums in Rom hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit Patientinnen und Patienten mit einem Nebennierenkarzinom, ein hochgradig bösartiger Tumor an einer der paarig an den Nieren gelegenen Hormondrüsen. Entsprechend hoch ist der Leidensdruck der Betroffenen. Sie brauchen viel Zuwendung. Das hat mich sehr bewegt. Deshalb habe ich schon damals alles getan, um die Prognose und die Lebensqualität zumindest ein kleines bisschen zu verbessern.

Der Kontakt zu den Patientinnen und Patienten ist in Würzburg allerdings weniger geworden, da Sie noch nicht klinisch tätig sind. Vermissen Sie das?

Ja, schon. Aber ich arbeite daran und lerne fleißig Deutsch. Für die Approbation, also die Zulassung als Ärztin zu praktizieren, brauche ich einen Sprachnachweis auf dem Niveau C1.

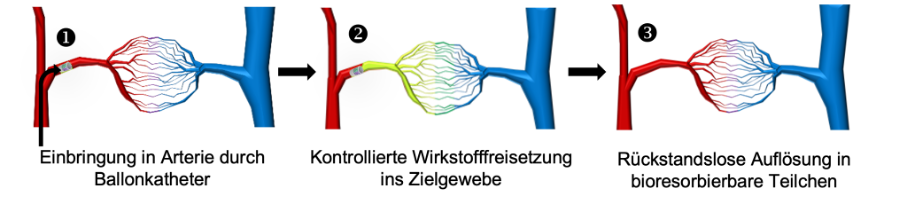

Und die Patientinnen und Patienten stehen nach wie vor über allem und sind Sinn und Zweck meines Tuns. Meine Forschung ist immer auf Translation ausgerichtet, damit die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zügig in die klinische Forschung und schließlich in die Behandlung einfließen.

Was ist das Besondere an der Endokrinologie und speziell am Nebennierenkarzinom?

Beim Nebennierenkarzinom haben wir mit verschiedenen Facetten der Medizin zu tun und arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen aus der Onkologie, Radiologie, Chirurgie und Psychologie zusammen. Diese Interdisziplinarität gefällt mir sehr. Und man lernt ständig dazu. Aber auch im Team besprechen wir jede einzelne Patientin und jeden einzelnen Patienten. Die Diagnose ist sehr schwierig, weil das Nebennierenkarzinom oft erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird. Außerdem ist die Pathogenese des Nebennierenkarzinoms noch nicht vollständig verstanden. Warum und wie entsteht das Nebennierenkarzinom? Der Mensch hat nicht nur den Krebs, sondern auch viele andere Symptome, die mit der Hormonausschüttung zusammenhängen. Es gibt also noch viel zu entdecken.

Durch die Kombination von Einzelzelltechnologien, dem so genannten Single Cell RNA Sequencing, und Transkriptomanalysen, also der Analyse aller Gene, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle abgelesen werden, haben Sie bereits einen umfassenden Zellatlas der gesunden Nebenniere erstellt.

Wir hatten bereits ein recht gutes Bild von der Histologie und Pathologie der Nebenniere, also den spezifischen Funktionen des Gewebes und den krankhaften Veränderungen. Aber wir hatten noch keinen Überblick über die einzelnen Zellen, und die komplizierten molekularen Mechanismen, die der Selbsterneuerung der Nebenniere beim Erwachsenen zugrunde liegen, waren noch kaum aufgeklärt.

Bei unserer Arbeit, die übrigens ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Max Delbrück Center for Molecular Medicine in Berlin war, haben wir unter anderem zwei neue bisher unbekannte Zelltypen identifiziert. Die eine ist eine Subpopulation von vaskulären endothelialen Zellen, die andere ist ein potenzieller Vorläufer hormonproduzierender Zellen in der Nebennierenrinde. Der Zellatlas gibt auch Einblicke in die molekularen Mechanismen der Tumorentstehung in der Nebennierenrinde und hilft bei der Charakterisierung von Tumorzellen, um neue Targets für eine effiziente Therapie zu finden.

Sie forschen auch an Medikamenten. Was gibt es da Neues?

Mitotane ist derzeit das einzige zugelassene Medikament zur Behandlung des Nebennierenkarzinoms. Nach der erfolgreichen ADIUVO-Studie, die das UKW gemeinsam mit der Universität Turin durchgeführt hat, etablierte sich Mitotane weltweit als Standardtherapie zur Rezidivprophylaxe nach operativer Entfernung des Nebennierenkarzinoms. Inzwischen wissen wir, dass bei einem Tumor, der vollständig entfernt werden konnte, der niedriggradig und lokal begrenzt ist und nicht gestreut hat, und bei dem der Zellteilungsmarker Ki-67 unter 10 Prozent liegt, das Rückfallrisiko also gering ist, Mitotane die Rückfallrate nicht signifikant verbessert, dafür aber mit Nebenwirkungen verbunden ist. In meiner Forschung konzentriere ich mich auf die Nebenwirkungen des Medikamentes. Dazu wird es demnächst ein größeres Projekt mit mehr als 600 Patientinnen und Patienten aus 25 Zentren in Europa und den USA geben.

Wie setzen sie das Preisgeld von 5.000 Euro ein?

Normalerweise verwende ich Preisgelder für Reisekosten zu Kongressen. Demnächst steht aber ein dreimonatiger Aufenthalt in den USA an. Wir planen mit der University of Michigan ein Projekt zur Pathogenese des Nebennierenkarzinoms. Anders als beim Dickdarmkrebs, wo sich aus einem Polypen ein Adenom und im Laufe der Zeit ein Karzinom entwickeln kann, sieht beim Nebennierentumor ein Adenom, also ein gutartiger Tumor, wie ein Adenom aus und ein Karzinom, ein bösartiger Tumor, wie ein Karzinom. Das sind zwei verschiedene Entitäten.

Als Vorstandsmitglied des Komitees EYES (ESE Young Endocrinologists & Scientists) sind Sie in der Ausbildung junger Endokrinologinnen und Endokrinologen aktiv. Zudem sind Sie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Arbeitsgruppe ACC des European Network for the Study of Adrenal Tumours (ENS@T). Wie wichtig sind Nachwuchsförderung und Vernetzung?

Beides ist enorm wichtig. Nur gemeinsam und im Austausch können wir besser werden. Wir pflegen intensive Kontakte zu verschiedenen Zentren weltweit. Junge Doktorandinnen und Doktoranden kommen aus anderen Ländern zu uns, wir hospitieren bei ihnen. Wir lernen voneinander und arbeiten zusammen. Das schafft gute und fruchtbare Verbindungen.

Ich selbst bin 2014 als junge Studentin nach Würzburg gekommen. Für mich der ‚place to be‘. Die Endokrinologie, damals noch unter der Leitung von Professor Bruno Allolio, forscht seit über 20 Jahren zum Nebennierenkarzinom und gilt als internationales Referenzzentrum. Später war ich noch für meine europäische Promotion ein Jahr in Würzburg. Und als 2019 eine Stelle frei wurde, habe ich mich als Postdoc beworben.

Wie lebt es sich als Italienerin in Würzburg?

Die Lebensqualität ist wirklich gut. Die Stadt ist zwar sehr klein, aber dafür ist alles fußläufig oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, und es ist sicher. Ich habe keine Angst, wenn ich früh die Wohnung verlassen muss, um den Zug zum nächsten Kongress zu erwischen. Auch das soziale Leben ist toll. Ich habe viele Freunde, die aus verschiedenen Ländern kommen, aber auch aus verschiedenen Fachbereichen, nicht nur aus der Medizin. Hier in Würzburg habe ich auch meinen Mann kennen gelernt, er kommt aus Norditalien und macht etwas ganz anderes als ich: Er ist Ingenieur. Weniger optimal an Würzburg ist sind die Öffnungszeiten der Geschäfte und Supermärkte. 18 Uhr, bestenfalls 20 Uhr. Das ist hart. Und beim Gemüse, da vermisse ich die Qualität meiner Heimat, wo die Tomaten wie richtige Tomaten schmecken.

Was sind Ihre weiteren Pläne?

Neben meinen laufenden Projekten bereite ich gerade meine Habilitation vor. In Italien habe ich mich bereits vor einem Jahr habilitiert, in Deutschland steht das noch aus. Und dann muss ich neben der Familienplanung sehen, wo es für mich eine entsprechende Stelle als Privatdozentin oder Professorin gibt.

Das Interview führte Kirstin Linkamp / UKW