Anlässlich des Internationalen Tags der Immunologie am 29. April, der in diesem Jahr unter dem Motto Neuroimmune Crosstalks steht, stellt das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) verschiedene Arbeitsgruppen vor, die sich in ihrer Forschung mit den Wechselwirkungen zwischen dem Nervensystem und dem Immunsystem beschäftigen. Hier gibt es einen Einblick in die Parkinson-Forschung von Prof. Dr. Chi Wang Ip, der seit Februar 2025 eine Professur für Translationale Neurologie innehat. Die Rolle des Immunsystems bei der Parkinson-Krankheit wird zunehmend als wichtiger Faktor erkannt. Obwohl noch viele Fragen offen sind, lassen aktuelle Forschungsansätze auf neue Therapieoptionen hoffen, die über die reine Symptombehandlung hinausgehen. Eine bessere Integration immunologischer Erkenntnisse könnte in Zukunft zu innovativen Behandlungsstrategien führen, die das Leben von Millionen Betroffenen weltweit verbessern.

Mit zehn Millionen Betroffenen weltweit und dem demografischen Wandel wird die Parkinson-Krankheit zur Volkskrankheit, sofern sie das nicht schon längst ist, meint Prof. Dr. Chi Wang Ip. Der stellvertretende Direktor der Neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) erforscht seit rund 14 Jahren die neurodegenerative Parkinson-Krankheit, bei der die Dopamin produzierenden Nervenzellen im Gehirn absterben, was zu den typischen Symptomen wie Zittern, Verlangsamung und Muskelsteifheit führt. Im Februar 2025 trat Ip die Professur für Translationale Neurologie an. Die Umsetzung seiner Erkenntnisse aus präklinischen Tiermodellen in therapeutische Strategie, welche in klinischen Studien am Menschen getestet werden, liegt dem Arzt und Wissenschaftler besonders am Herzen.

Immunsystem als Biomarker und Therapieansatz

Mit seiner Arbeitsgruppe konzentriert er sich auf das Immunsystem und zwei wichtige Fragen: Kann das Immunsystem als Biomarker sowohl zur Früherkennung der Parkinson-Krankheit als auch zur Vorhersage des Krankheitsverlaufs genutzt werden? Und lässt sich die Krankheit durch Immunmodulation aufhalten?

Der so genannte Crosstalk zwischen Nervenzellen und Immunsystem bei Morbus Parkinson ist noch ein recht junges Forschungsgebiet, auf dem nur wenige Arbeitsgruppen aktiv sind. Lange Zeit galt die Parkinson-Krankheit als reine Erkrankung des Nervensystems. „Doch immer mehr Studien, auch von uns, deuten darauf hin, dass das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt – möglicherweise sogar bei der Entstehung der Krankheit“, erklärt Chi Wang Ip. Erst Anfang April war er als Referent zum Jahrestreffen des EU-geförderten Forschungsnetzwerks Immuparknet, eingeladen, um seine aktuelle Forschung vorzustellen.

Bedeutung von T-Zellen und Mikroglia und dem Protein α-Synuclein im Krankheitsverlauf des M. Parkinson

Ip konnte bereits in verschiedenen Arbeiten (https://doi.org/10.1016/j.bbi.2022.01.007; https://doi.org/10.1016/j.bbi.2024.10.039). belegen, dass bei der Parkinson-Krankheit im Gehirn bestimmte Immunzellpopulationen vermehrt und aktiviert sind, insbesondere T-Zellen, die zum erworbenen Immunsystem gehören, und Mikrogliazellen, die als angeborene Immunzellen im zentralen Nervensystem wie Makrophagen agieren, also Fremdstoffe beseitigen und Entzündungsreaktionen vermitteln.

In weiteren Studien verdeutlichte er die Beteiligung des Proteins Alpha Synuclein (αSyn), das auf Nervenzellen exprimiert wird (https://doi.org/10.1186/s40478-017-0416-x). „Jeder von uns trägt dieses Protein in sich, aber bei Parkinson ist es aus noch unbekannten Gründen verändert. Dadurch wird das Immunsystem getriggert, Immunzellen werden überaktiviert, es kommt zu Entzündungen, welche die Nervenzellen zusätzlich schädigen“, erklärt Chi Wang Ip, der zusammen mit Kollegen aus Kanada ein Mausmodell entwickelte, in dem das mutierte menschliche Alpha-Synuclein überexprimiert wird und der Krankheitsverlauf innerhalb von acht Wochen beobachtet werden kann.

Interessanterweise finden die entzündlichen Reaktionen nicht nur im Gehirn statt, sondern auch im Blut und Magen-Darm-Trakt statt, was zeigt, dass der M. Parkinson eine Systemerkrankung ist. In Mausmodellen fand sein Team α-Synuclein auch im Darm, wobei sich die Proteinansammlungen nicht in den Neuronen, sondern in den Makrophagen befanden. Diese Zellen wandern vom Gehirn in den Darm und begünstigen so die Ausbreitung neurologischer Erkrankungen wie die Parkinson-Krankheit (https://doi.org/10.1038/s41467-023-43224-z).

Aufbau einer Immuntoleranz gegenüber potentiellen Parkinson-Trigger α-Synuclein

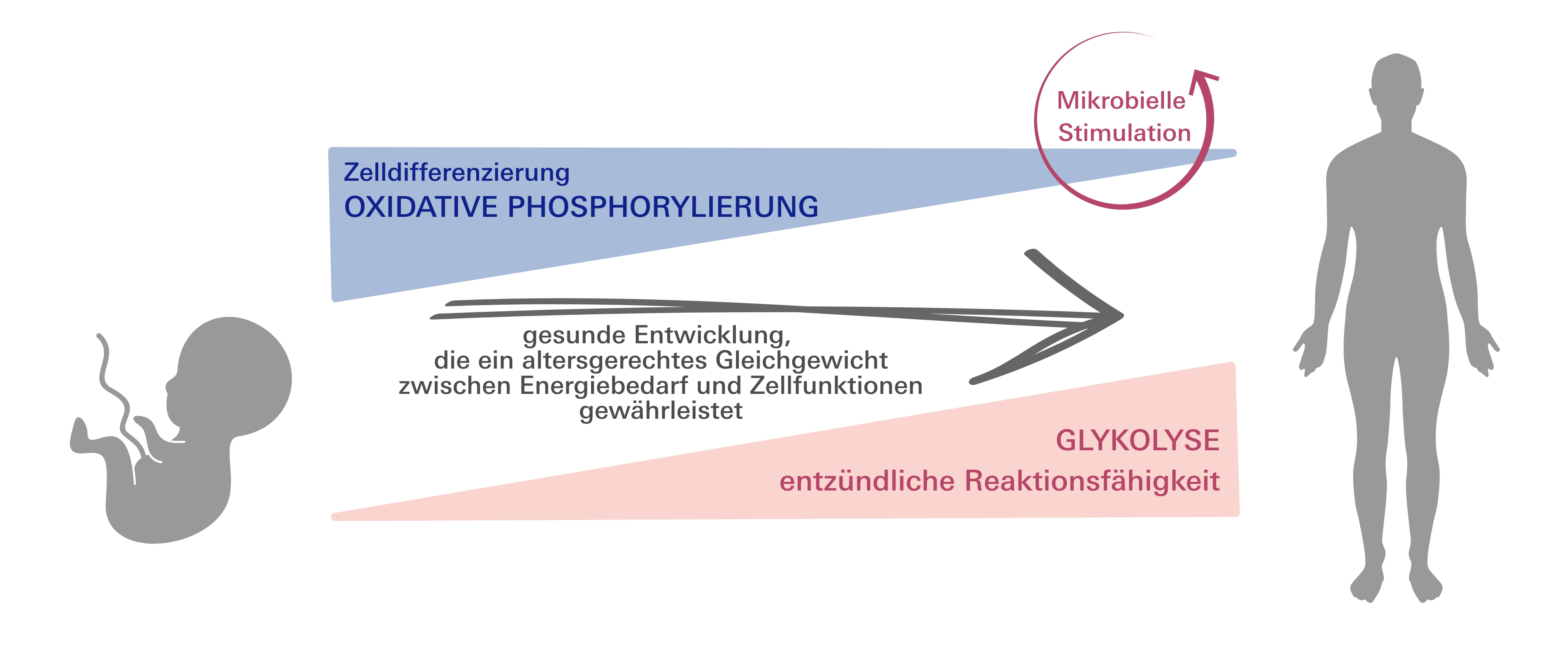

Gemeinsam mit Kollegen aus der benachbarten Frauenklinik untersucht Ip zum Beispiel, ob und wie man dem Immunsystem suggerieren kann, dass das krankhafte α-Synuclein-Protein nicht schadhaft, sondern in Ordnung ist. „Ähnlich wie beim Fötus, der zu 50 Prozent die Antigene des Vaters trägt und trotzdem nicht von dem mütterlichen Organismus abgestoßen wird, weil das Immunsystem die Information erhält, dass diese Proteine in Ordnung sind, wollen wir dem Immunsystem im Parkinson-Körper sagen: Toleriere dieses Protein, obwohl es schadhaft ist“, erläutert Chi Wang Ip das Konzept. „Wenn es uns gelingt, mit verschiedenen Methoden eine Immuntoleranz herzustellen, bleibt die Entzündung aus und die Schädigung schreitet nicht weiter fort.“

Auch die Tiefe Hirnstimulation wirkt sich auf das Immunsystem aus

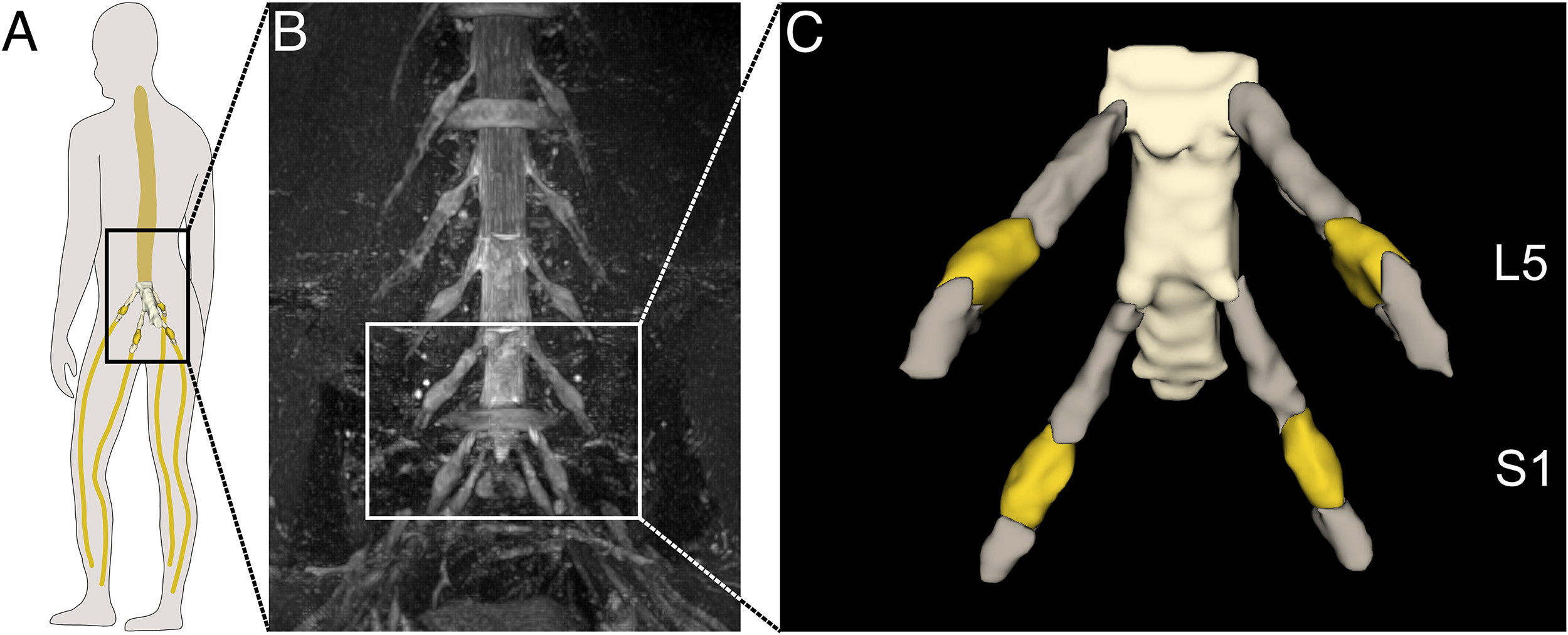

In weiteren Projekten versucht Ip in spezifischen Tiermodellen, die Immunzellpopulation, die in das Parkinson-Gehirn einwandert, mit verschiedenen Substanzen so zu verändern, dass ein entzündungshemmendes und neuroregeneratives Milieu entsteht. Die Entzündung selbst sei nicht so hochgradig wie bei Arthritis oder Multipler Sklerose. Deshalb könne man auch mit weniger starken Immuntherapien beginnen. In den USA werden derzeit einige Präparate getestet. Auch bei der Tiefen Hirnstimulation (THS), die gerade die Behandlung von Morbus Parkinson revolutioniert hat und ein Forschungsschwerpunkt der Neurologie am UKW ist, konnten Ip und sein Team einen immunmodulatorischen Effekt beobachten. Bei der THS, im Volksmund auch Hirnschrittmacher genannt, wird ein kleiner Stimulator unter die Haut implantiert, der über ein Kabel mit Elektroden im Gehirn verbunden ist und hochfrequente elektrische Impulse abgibt, wodurch sich unter anderem die Funktion neuronaler Netzwerke normalisiert, die bei der Parkinson-Krankheit aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wie diese technische Methode auch das Immunsystem verändert, muss noch geklärt werden.

Parkinson-Früherkennung über das Immunsystem

„Fakt ist: Wir können die Parkinson-Krankheit noch nicht heilen, aber mit geeigneten Therapien möglicherweise das Fortschreiten der Krankheit verhindern“, so Ip. Umso wichtiger sei die Früherkennung. Und auch diese könnte über das Immunsystem erfolgen. Denn vor allem im Frühstadium der Erkrankung lassen sich die Aktivitäten der Immunzellen erkennen.

Die Realität sieht aber so aus, dass die Patientinnen und Patienten oft erst dann in die Klinik kommen, wenn sie bereits 50 bis 60 Prozent ihrer Dopamin-haltigen Nervenzellen eingebüßt haben und entsprechend ausgeprägte motorische Symptome zeigen. Auch wenn das Gehirn versucht, die Schäden zu kompensieren, sind die Nervenzellen im Gehirn unwiederbringlich verloren.

Kann man sich gegen den M. Parkinson schützen? „Schwierig“, meint Chi Wang Ip. Neben der genetischen Veranlagung und dem Alter, spielen auch Umweltfaktoren, insbesondere Toxine eine große Rolle bei der Entstehung und dem Fortschreiten der Erkrankung. Ein gesunder Lebensstil sei auf jeden Fall immer zuträglich. Und vielleicht gibt es ja eines Tages eine Impfung gegen die Parkinson-Krankheit. Chi Wang Ip arbeitet daran.

Über Prof. Dr. med. Chi Wang Ip

Chi Wang Ip (geb. 1974) studierte Humanmedizin in Hamburg und promovierte über Mikroglia unter angeborener und induzierter Immunsuppression. Seine Facharztausbildung in der Neurologie absolvierte er am Universitätsklinikum Würzburg, wo er gleichzeitig mit der Erforschung des Einflusses unseres Immunsystems auf hereditäre Neuropathien begann. Er verlagerte seine Forschung vom peripheren zum zentralen Nervensystem (ZNS) und konzentrierte sich auf Bewegungsstörungen wie Morbus Parkinson und Dystonie. Seit 2013 leitet Chi Wang Ip am UKW das Labor für translationale Neurologie, seit 2021 ist er stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie. Im Februar 2025 erhielt er die Professur Translationale Neurologie.

Text: KL / Wissenschaftskommunikation