Im Nationalsozialismus wurden auch in der Medizin grauenvolle Verbrechen begangen – dabei bildet die Universitätsmedizin in Würzburg keine Ausnahme. Werner Heyde etwa, Lehrstuhlinhaber der Universitätspsychiatrie, war als medizinischer Leiter der zuständigen Behörde maßgeblich mitverantwortlich an der sogenannten „Aktion T4“ für das gesamte Reichsgebiet beteiligt. Carl Josef Gauß, Direktor der Universitätsfrauenklinik, betrieb Forschung zur Zwangssterilisation und -abtreibung durch Bestrahlung und Eduard Wirths war als Standortarzt im KZ Auschwitz. Sie alle wirkten in oder kamen aus Würzburg.

Im vergangenen Sommersemester hatten Medizinstudierende der Julius-Maximilians-Universität (JMU) in einem besonderen Wahlfach die Möglichkeit, sich intensiv mit Opfern und Tätern dieser Zeit auseinanderzusetzen.

Das Seminar „Reflective Practitioner“ wurde als Teil der Reihe „Das leere Sprechzimmer“ konzipiert. Mit dieser hat die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) 2020 einen virtuellen Erinnerungsort geschaffen, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken, die als jüdische Ärztinnen und Ärzte verdrängt, verfolgt und ermordet wurden.

Kongress in Würzburg

Vom 26. bis 28. September 2024 findet der jährliche Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin statt, diesmal in Würzburg.

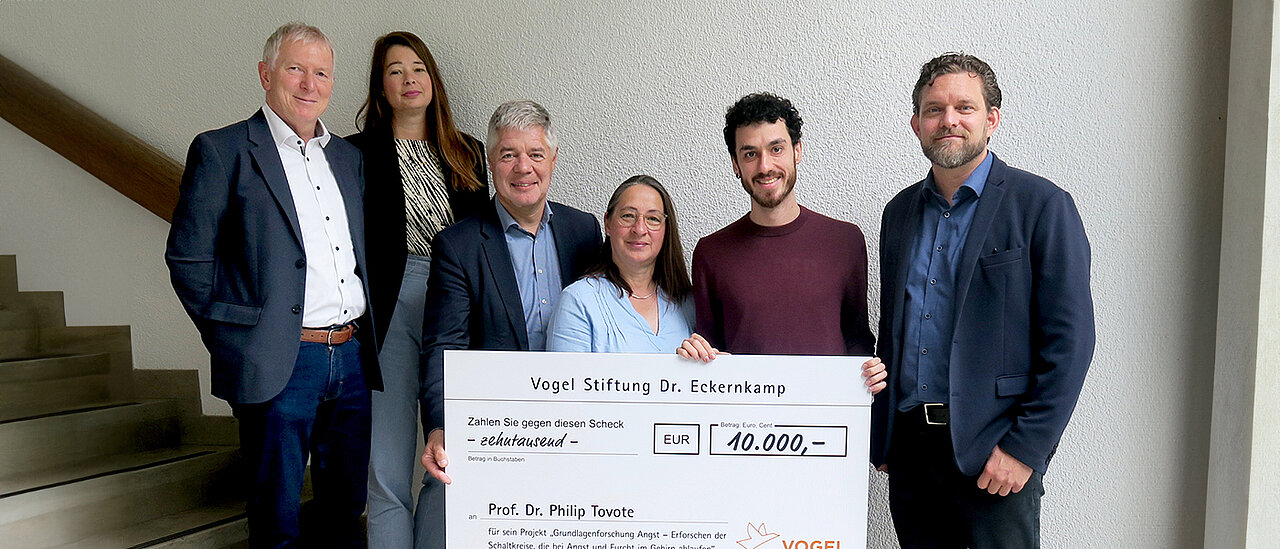

Im Rahmen dieses Kongress beleuchtet „das leere Sprechzimmer“ seine Thematik jedes Jahr mit Workshops und einem eigenen Ausstellungsraum. „Für den diesjährigen Kongress hatten wir die Idee, die Thematik in die Lehre einzubeziehen und direkt an die Studierenden zu vermitteln“, erklärt Professorin Anne Simmenroth. Sie leitet gemeinsam mit Professorin Ildikó Gágyor an der Medizinischen Fakultät das Institut für Allgemeinmedizin und organisiert mit ihrem Team den DEGAM-Kongress 2024.

Aus der Kooperation zwischen dem Institut für Allgemeinmedizin, dem Institut für Geschichte der Medizin sowie der DEGAM entstand so das Seminar. Die Veranstaltung wurde filmisch begleitet, das Ergebnis wird am Kongress gezeigt.

Von Opfern und Tätern

Im Seminar setzten sich die Studierenden anhand von Biografien mit der Situation jüdischer Ärztinnen und Ärzte ab 1933 auseinander, bekamen aber auch Einblicke in die medizinische Ideologien des Dritten Reichs. „Wichtig war uns dabei vor allem der regionale Bezug. Neben Opfern, wie etwa Klara Oppenheimer oder Theresia Winterstein, lag der Fokus auch auf der Vergangenheit der Würzburger Medizin, wo etwa in der Gynäkologie schwere Verbrechen begangen wurden“, berichtet Anne Simmenroth.

Neben der Historie befasste sich das Seminar mit Grundsatzfragen, die die angehenden Ärztinnen und Ärzte im Beruf auch heute noch beschäftigen. „Es ging auch darum, wie man heutzutage etwa eugenisches Gedankengut erkennen kann, welches teils auch in aktuellen Wortmeldungen der Politik und Medien zu finden ist“, so Simmenroth.

Ein besonderer Teil des Seminars war eine Stadtführung mit Dr. Riccardo Altieri. Mit dem Leiter des Johanna-Stahl-Zentrums für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken wandelten die Studierenden auf den Spuren von Klara Oppenheimer. Die Jüdin war die erste Ärztin mit eigener Praxis in Würzburg. Ab 1933 litt sie unter dem Terror des Naziregimes, 1943 starb sie im KZ Theresienstadt.

Großes Interesse der Studierenden

Mit dem Seminar rannten die Koordinatorinnen bei den Studierenden offen Türen ein: „Das Feedback war toll, viele Studierende würden sich wünschen, diese Inhalte zu Pflichtteilen im Studium zu machen.“ Das sei so zwar nicht möglich, zumindest das Wahlfach soll aber zukünftig einmal im Jahr angeboten werden.

Auf großen Zuspruch stieß auch die Abschlussveranstaltung, eine Aufführung des NS-Propagandafilms „Ich klage an.“ 1941 erschienen gilt dieser inzwischen als sogenannter Vorbehaltsfilm, darf als solcher nur in Verbindung mit einer historischen Einführung und Diskussion unter fachlicher Leitung gezeigt werden. Diese übernahm Professorin Sabine Schlegelmilch vom Institut für Geschichte der Medizin. Die im Film von damals populären Kinostars dargestellte, für ein breites Publikum melodramatisch aufbereitete, Geschichte sollte auf subtile Weise die Haltung der Bevölkerung pro Euthanasie beeinflussen. Heute wird sie als Werbung für den vom nationalsozialistischen Deutschland begangenen Massenmord an kranken Menschen eingestuft.

Links

DEGAM-Kongress 2024 in Würzburg

Das leere Sprechzimmer

Kontakt

Prof. Dr. Anne Simmenroth, Direktorin Institut für Allgemeinmedizin, Tel: 0931-201-47802, E-Mail: simmenroth_a@ ukw.de

einBlick - Das Online-Magazin der Universität Würzburg vom 09.07.2024