Würzburg. Krebs kennt keine Grenzen. Das Projekt JANE soll sicherstellen, dass Krebspatientinnen und Krebspatienten in ganz Europa Zugang zu den modernsten Krebstherapien haben. Ziel ist es, Innovationen zu fördern, die Überlebensraten und die Lebensqualität von Menschen mit Krebs zu verbessern und gleichzeitig die sozioökonomischen Auswirkungen der Krankheit zu verringern.

JANE steht für "Joint Action on Networks of Expertise" - eine gemeinsame Aktion für Kompetenznetzwerke in Schlüsselbereichen der Onkologie. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren in JANE-1 eine Vision entwickelt und Missionen definiert wurden, sollen in den kommenden vier Jahren in JANE-2 sieben Netzwerke in die Praxis umgesetzt werden. Die Schwerpunkte liegen auf personalisierter Prävention, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Krebs, Nachsorge, Palliativmedizin, hochtechnologischen medizinischen Ressourcen sowie zwei Netzwerken, an denen die Universitätsmedizin Würzburg maßgeblich beteiligt ist: Omics-Technologien und komplexe Krebserkrankungen sowie Krebserkrankungen mit schlechter Prognose, so genannte Poor Prognosis Cancers (PPCs).

Schnelle Integration neuartiger Genomtechnologien in die Routine

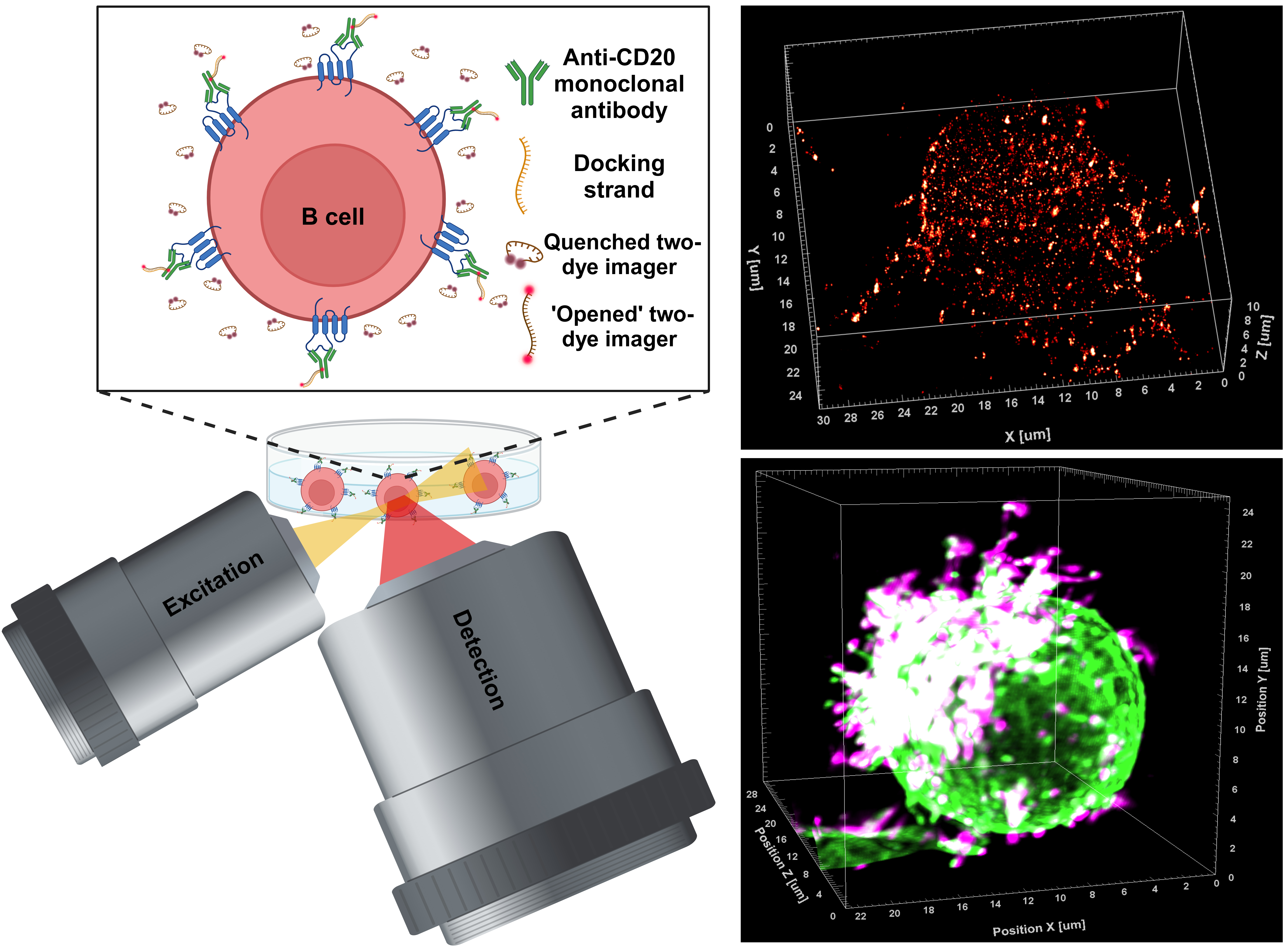

Professorin Anke K. Bergmann wird mit ihrem Team zum Kompetenznetz Omics-Technologien beitragen. Omics-Technologien spielen mit ihren fortschrittlichen molekularen Ansätzen eine Schlüsselrolle in der Krebstherapie. Die systematische Analyse biologischer Moleküle wie Gene, Proteine und Stoffwechselprodukte hilft, die Mechanismen von Krebserkrankungen besser zu verstehen und personalisierte Therapien voranzutreiben. Anke K. Bergmann, die seit September 2024 die Professur für Klinische Genetik und Genommedizin am UKW innehat, ist führend im Bereich der Genomtechnologien. „Genomische Profile helfen, die Aggressivität eines Tumors und die Überlebenswahrscheinlichkeit besser einzuschätzen und zielgerichtete Therapien zu entwickeln“, sagt Prof. Dr. Bergmann. "Gemeinsam wollen wir die Integration neuer Genomtechnologien in die Routineversorgung beschleunigen, Herausforderungen bei der Umsetzung meistern und die Präzisionsonkologie durch Spitzenforschung und Ausbildungsinitiativen vorantreiben", nennt die Medizinerin die Ziele des koordinierten EU-Netzwerks.

Poor-Prognosis Cancers (PPCs)

Das Team von Professor Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik II am UKW, wird sich auf komplexe Krebserkrankungen und solche mit schlechter Prognose konzentrieren. Im Rahmen des Forschungsschwerpunkts sollen insbesondere Roadmaps für PPC-Netzwerke wie Bauchspeicheldrüsen- und Lungenkrebs entwickelt werden, wobei der Fokus auf der Früherkennung, umfassenden Behandlungspfaden und translationaler Forschung zur Verbesserung der Überlebensraten liegt.

„Der Beitrag der Universitätsmedizin Würzburg zu dieser Initiative bietet eine hervorragende Möglichkeit, im Rahmen einer europäischen Kooperation neue Behandlungsmöglichkeiten voranzutreiben und innovative Standards in der Diagnostik von bisher schwer behandelbaren Tumorerkrankungen zu setzen“, kommentiert Prof. Dr. Hermann Einsele.

Gemeinsame Anstrengungen in JANE-2

Die Gemeinsame Aktion der EU zur Schaffung von Expertennetzwerken zur Krebsbekämpfung (JANE-2), die am 1. November offiziell gestartet wurde, ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Krebs in ganz Europa. JANE-2 wird von der Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori in Mailand koordiniert und bringt 121 Partner aus 25 EU-Mitgliedstaaten und vier assoziierten Ländern im Rahmen des EU4Health-Programms zusammen. Aufbauend auf den Ergebnissen der Vorgängerinitiative JANE zielt diese auf vier Jahre (2024-2028) angelegte Initiative darauf ab, sieben bahnbrechende Kompetenznetze (Networks of Expertise, NoEs) in Schlüsselbereichen der Onkologie zu etablieren. Um eine effektive Verbreitung, Nachhaltigkeit und Steuerung der Kompetenznetze zu gewährleisten, setzt JANE-2 auf Synergien mit anderen EU-Initiativen, wissenschaftlichen Gesellschaften und Interessengruppen.

„Krebs ist nach wie vor die zweithäufigste Todesursache in Europa, und es wird erwartet, dass die Zahl der Krebsfälle bis 2050 erheblich ansteigen wird“, sagt Projektkoordinator Paolo Giovanni Casali. „Durch die Bündelung des europäischen Fachwissens in der Onkologie schafft JANE-2 einen Präzedenzfall für eine innovative und koordinierte Krebsbehandlung. Die Initiative zeigt, wie wichtig die EU-Finanzierung ist, wenn es darum geht, die Herausforderungen in der Krebsbehandlung anzugehen, eine qualitativ hochwertige, multidisziplinäre Behandlung bereitzustellen und wirksame Forschung und Ausbildung zu fördern. Webseite: https://jane-project.eu

Wissenschaftskommunikation / UKW