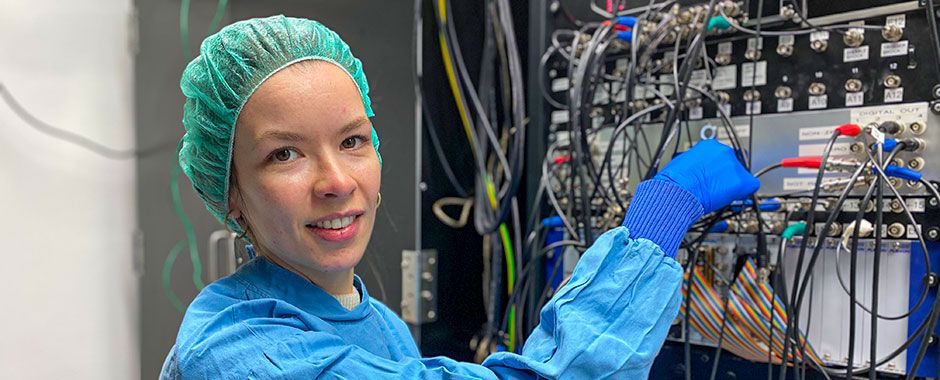

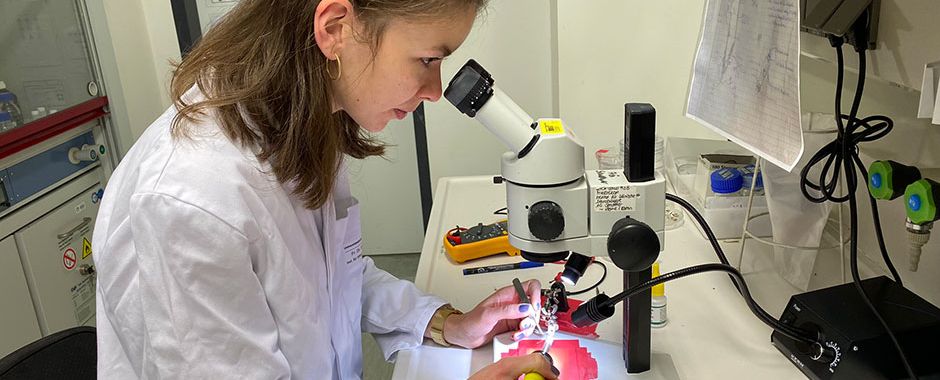

Nina Schukraft

Biologin und Doktorandin am Institut für Klinische Neurobiologie

Wie ich nach Würzburg und ans Uniklinikum kam

Nach meinem Biologie-Studium in Freiburg habe ich mich nach einem Masterstudium mit dem Schwerpunkt Neurobiologie umgeschaut und wurde in Würzburg fündig. Stadt und Campus haben mir sofort zugesagt. Während des Studiums habe ich an Kursen teilgenommen, die für Studierende am UKW angeboten wurden. Schnell war mir klar, dass ich gerne meine Master-Arbeit am Klinikum absolvieren möchte. Seither bin ich nun am Institut für Klinische Neurobiologie, wo ich im Jahr 2017 eine Stelle als Doktorandin in dem neu gegründeten Labor, dem Defense Circuits Lab, von Prof. Philip Tovote angenommen habe.

Interdisziplinäres Arbeiten am UKW

Das Arbeiten an einem Uniklinikum ist für mich deshalb so attraktiv, da man hier als Grundlagenforscherin und -forscher immer gleich den translationalen Bezug hat. Die verschiedensten Disziplinen treffen an einem Standort zusammen. Das ermöglicht Austausch auf kürzestem Weg. So kooperieren wir zum Beispiel mit dem Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz, der Psychiatrie, der Neurologie sowie der Psychologie.

Wie ich zur Forschung kam

Als Abiturientin war ich im Nachhinein betrachtet noch ziemlich naiv und war von der schieren Masse an Möglichkeiten für meine Zukunft regelrecht überwältigt. Aufgrund meines Interesses an Naturwissenschaften und im Speziellen an Biologie habe ich opportunistisch Biologie studiert ohne groß darüber nachzudenken, dass ich womöglich in der Neurobiologie promovieren werde. Je mehr ich während des Studiums dann über das Gehirn erfahren habe, desto größer wurde meine Faszination für dieses unfassbar komplexe Organ, und so bin ich zu den Neurowissenschaften gekommen.

Mein Arbeitsschwerpunkt

Wir beschäftigen uns als Grundlagenforschende in der Systemneurobiologie mit dem Thema Angst. Unser Ziel ist die Erforschung jener neuronalen Netzwerke im Gehirn, die dieser Emotion zugrunde liegen. Die Interaktion zwischen Herz und Gehirn während dieser Angstzustände spielt für uns hierbei eine wichtige Rolle. Wir sind davon überzeugt, dass wir feine Abgrenzungen zwischen unterschiedlichen Angstzuständen nur dann erkennen können, wenn wir Parameter wie etwa die Veränderung der Herzrate (aber auch andere körperliche Anpassungen) mit in unsere Gleichung aufnehmen. Um letztendlich die Schaltkreise im Gehirn, die für die Modulierung von Angstzuständen inklusive peripherer Anpassungen zuständig sind, zu erforschen, greifen wir tief in die Werkzeugkiste der modernen Neurowissenschaften und nutzen state-of-the-art Methoden, um neuronale Zellaktivität zu beobachten beziehungsweise zu manipulieren.

Was mich motiviert

Mich begeistert der Gedanke, was die Evolution über Jahrmillionen an raffinierten, unglaublich vielfältigen Systemen geschaffen hat. Sie sind gar so komplex, dass wir gerade mal einen Bruchteil davon verstanden haben. Der Gedanke daran, die Geheimnisse der Natur zu enträtseln, motiviert mich dazu, in der Grundlagenforschung zu arbeiten.

Unterstützung

Meinem Doktorvater Philip Tovote verdanke ich, mit großer Flexibilität meine Arbeit gestalten zu können. Sowohl während der Schwangerschaft, aber auch jetzt mit einem Kleinkind zu Hause erfahre ich viel Unterstützung und Verständnis durch sowohl ihn als auch meine Kolleginnen und Kollegen. Ich bin mir aber bewusst, dass das heute leider noch keine Selbstverständlichkeit ist.

Ich nehme an einem strukturierten Promotionsprogramm des Graduiertenkollegs teil und dank meines Studentenstatus hatten wir Anspruch auf einen KiTa-Platz an der Universität.

Stolpersteine

Natürlich wird man während seiner Promotion mit einer ganzen Reihe von Stolpersteinen konfrontiert. Forschung bedeutet leider oft erst mal zu scheitern, bevor man irgendwann endlich die entscheidenden Experimentergebnisse vorliegen hat. Das gilt für sowohl männliche, als auch weibliche Doktoranden.

Haben es Frauen schwerer in der Wissenschaft?

Ich persönlich habe mich während meiner Zeit als Doktorandin nie im Nachteil gegenüber meinen männlichen Kollegen gesehen. Allerdings sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Vom Studium bis zu Führungspositionen nimmt der Frauenanteil dramatisch ab. Und tatsächlich gab es damals in meinem Jahrgang während des Studiums deutlich mehr Frauen als Männer, allerdings sehe ich jetzt um mich herum mehr Männer, die es wirklich bis zu den Positionen eines Gruppenleiters beziehungsweise einer Professur geschafft haben.

Mein Tipp an Forschende

Das gilt für Frauen und Männer: Ich bin davon überzeugt, dass Familie kein Hindernis ist, in der Forschung Karriere zu machen. Es gibt immer einen Weg beides miteinander zu vereinbaren, auch wenn es sicherlich sehr viel mehr Organisation benötigt.

Darüber hinaus sollten wir alle – sowohl Männer als auch Frauen – noch mehr versuchen, uns von eingeprägten Rollenbildern zu befreien. Mein Mann und ich haben uns die Elternzeit gleich aufgeteilt, jeder 4 Monate. So konnte ich während er zu Hause auf unsere Tochter aufgepasst hat, die letzten Versuche für meine Doktorarbeit und bevorstehende Publikation vervollständigen. Es ist immer noch erstaunlich, wie wenig selbstverständlich das für unser Umfeld war, und wie oft mein Mann schräg in Krabbelgruppen, in denen sonst nur Mütter mit ihren Babys teilgenommen haben, angeschaut wurde.

Wie wir den Nachwuchs fördern sollten

Zu meiner Schulzeit gab es außer einem Girls-Day und den üblichen Job-Messen wenig Möglichkeiten, hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen, was es für Karriere-Möglichkeiten in den Wissenschaften gibt. Je früher der Nachwuchs mit Rollenbildern konfrontiert wird, desto besser. Praktika für Schülerinnen an Universitäten und Kliniken sollten besser gefördert und beworben werden, um Mädchen echte Einblicke in die Wissenschaft zu gewähren.

Das hat mich geprägt

In meiner Kindheit war ich übermäßig schüchtern und habe mir wenig zugetraut. Niemand in meiner Familie hat eine akademische Laufbahn, und niemals hätte ich es für möglich gehalten, zu promovieren. Mit der Pubertät und guten Noten auf dem Gymnasium und Studium habe ich dann nach und nach gemerkt, dass ich gut in etwas bin und immer mehr Selbstvertrauen gewonnen. Heute ist Schüchternheit kein Thema mehr für mich, trotzdem war es ein harter Weg bis hierher, der mich sicher geprägt hat.

Meine Wünsche für die Zukunft

Für die Gesellschaft wünsche ich mir, dass zum einen unsere Ressourcen gerechter aufgeteilt werden, die Schere zwischen arm und reich kleiner wird und der Hunger in der Welt energischer bekämpft wird. Zum anderen, dass Menschen wieder mehr aufeinander zugehen, statt sich so weit zu entfremden, dass der Hass irgendwann überhandnimmt.

Ich wünsche mir, dass jeder Mensch unabhängig von (sozialer) Herkunft und frei von Vorurteilen und Diskriminierung entscheiden darf, welchen Beruf oder Lebensmodell er wählt.